閉(休)会中の活動 令和6年度分

成長産業・県土強靱化対策特別委員会

現地調査

| 委員会名 | 成長産業・県土強靱化対策特別委員会 |

|---|---|

| 目 的 | 半導体・デジタル戦略対策、スタートアップの育成支援、防災対策現地調査 |

| 日 時 | 令和6年11月13日(水)~15日(金)(3日間) |

| 調 査 先 | 東京都(江東区、渋谷区)、茨城県(つくば市) |

| 出席委員 | 委員長 坂口 慎一 副委員長 白川 鮎美 委 員 浅田 ますみ、ごう まなみ、山村 健志、中村 俊介、 大倉 聡、まきやま 大和、冨岡 孝介 |

| 概 要 | |

1.水素情報館 東京スイソミル〔東京都江東区〕東京スイソミルを訪問し、施設概要、水素エネルギーの普及拡大に向けた東京都の取組状況、最新の動向などについて説明を受けた後、質疑応答を行うとともに、施設見学を行った。 (1)施設概要

〇設 立:2016年7月26日

●2050年の脱炭素社会では、あらゆる分野でグリーン水素が本格活用され、運輸や 《現地調査の様子》

2.産総研 臨海副都心センター〔東京都江東区〕 産総研 臨海副都心センターで行っている各研究概要、半導体の世界市場の動向とミニマルファブのコンセプトなどについて説明を受けた後、質疑応答を行うとともに、施設見学を行った。

〇所 在 地:東京都江東区青梅2-3-26(別館・第二別館:青梅2-4-7)

ミニマルファブとは 《現地調査の様子》

3.つくばスタートアップパーク〔茨城県つくば市〕つくばスタートアップパークを訪問し、スタートアップ戦略や、支援の内容について説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)施設概要

〇開 設:2019年10月1日

施設は、交流スペース・カフェ、セミナールーム、コワーキングスペース、会議室

(ミーティングルーム)を備えている。つくば市では、起業、チャレンジ精神の醸成、

初期事業化の促進、社会実装支援、成長段階に応じた適正なインフラ環境の確保支援など

様々な支援を行っている。 《現地調査の様子》

4.国土技術政策総合研究所〔茨城県つくば市〕国土交通省 国土技術政策総合研究所の概要について説明を受けたあと、各研究施設を回りながら説明を受け、質疑応答を行った。 (1)研究所概要

〇発 足:平成13年4月1日

〇国土交通政策の企画・立案・普及を支える研究開発 《現地調査の様子》

5.国立研究開発法人 土木研究所 つくば中央研究所〔茨城県つくば市〕土木研究所つくば中央研究所を訪問し、施設概要、研究内容等の説明を受けたあと、災害対応におけるDXについて講演を受け、質疑応答を行った。 (1)研究所概要

〇設 立:大正11年(内務省土木試験所として設立)

〇演 題:災害対応におけるDX ~安全で負担の少ない働き方の改革~ 《現地視察の様子》

6.SHIBUYA QWS〔東京都渋谷区〕SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)を訪問し、施設概要や取り組みについて説明を受け、質疑応答を行うとともに、施設見学を行った。 (1)概要

〇 営業開始 :2019年11月

スタートアップ交流拠点 CO-DEJIMA会員の活用事例 《現地視察の様子》

|

|

現地調査

| 委員会名 | 成長産業・県土強靱化対策特別委員会 |

|---|---|

| 目 的 | 半導体・デジタル戦略対策、スタートアップの育成支援、防災対策現地調査 |

| 日 時 | 令和6年5月28日(火)~29日(水)(2日間) |

| 調 査 先 | 長崎市、大村市、佐世保市、平戸市 |

| 出席委員 | 委員長 坂口 慎一 副委員長 白川 鮎美 委 員 浅田 ますみ、中島 浩介、山村 健志、中村 俊介、 大倉 聡、まきやま 大和、冨岡 孝介 |

| 概 要 | |

1.長崎大学総合生産科学域マイクロデバイス総合研究センター〔長崎市〕長崎大学総合生産科学域マイクロデバイス総合研究センター(Center for Advanced Microdevice Research in the Interests of Society 略称CAMRIS キャムリス)の概要や特色、取り組み等について説明を受けた後、質疑応答を行うとともに、施設見学を行った。 (1)施設概要

〇設立日 :2023年11月16日

[研究連携]、[人財育成]、[拠点形成]を3本の柱として下記の取組を予定 《現地調査の様子》

2.CO-DEJIMA〔長崎市〕県のスタートアップ交流拠点「CO-DEJIMA」を訪問し、スタートアップの育成支援の取組について、運営を行っている㈱サイノウから説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)施設概要

〇開 設:2019年3月26日

〇交流会、セミナー等の開催 《現地調査の様子》

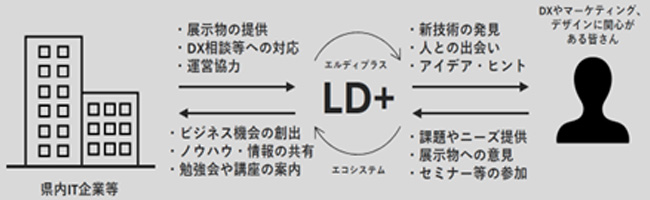

3.LD+〔長崎市〕ながさき地域政策研究所が2024年2月に開設したスマートラボ「LD+」を訪問し、施設の概要や展示物について説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)施設概要

〇開 設:2024年2月

ソリューション展示、相談・マッチング、イベントの3つの機能を備えており、交流を通じて様々な効果を生み出すことを目指ている。

《現地調査の様子》

4.SUMCO TECHXIV 長崎工場〔大村市〕県内有数の半導体工場であるSUMCO TECHXIV(サムコテクシブ) 長崎工場を訪問し、半導体産業の成長についてや、事業の内容、製造している半導体基板材料、製造工程等の説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)工場概要(2024年4月1日現在)

〇設 立:1960年4月18日

シリコンウェーハは表面を鏡面に磨き上げた超平坦・超清浄な円板で半導体の基板材料です。 《現地調査の様子》

5.平戸市役所〔平戸市〕平戸市役所にて、平戸防災ネットワークの活動についてと、災害に強いまちづくりに向けた平戸市の取組について説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)平戸防災ネットワーク概要

〇設立の経緯:平戸市が平成26年度末に、『自主防災組織』率を100% 平戸市では、様々な働きかけや補助等により平成27年1月15日に自主防災組織率100%を達成しており、自主防災組織の充実と強化のため、平戸防災ネットワークを設立。 防災資機材の購入や一時避難所開設に対する補助制度を令和4年度から開始した。 《現地視察の様子》

6.佐世保工業高等専門学校〔佐世保市〕半導体教育の取り組みとして、学科横断の半導体カリキュラムとミニマルファブの活用について説明を受けた後、質疑応答を行うとともに、施設視察を行った。 (1)佐世保高専の概要(2024年5月1日現在)

〇所在地:佐世保市沖新町1-1

1.産学連携実践的な半導体講義の新設(ボリュームゾーン人材向け) 《現地視察の様子》

7.早岐川 河道掘削現場〔佐世保市〕県が実施している大規模特定河川事業〈氾濫危険区域河道掘削〉【早岐川水系早岐川】について、現場で事業の説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)事業目的

早岐川は、河道が狭小なため、昭和42年7月の豪雨では浸水面積70ha、

・総事業費:C=90億円 《現地視察の様子》

8.オーシャンソリューションテクノロジー〔佐世保市〕包括的なイノベーションで水産DXを推進するサービスを提供しているオーシャンソリューションテクノロジーを訪問し、事業の内容等の説明を受けた後、質疑応答を行った。 (1)会社概要

〇会 社 名:オーシャンソリューションテクノロジー株式会社

漁業者支援サービス「トリトンの矛」は、衛星からの測位情報を活用し、水産資源の 《現地視察の様子》

|

|