閉会中の活動

文教厚生委員会

現地調査

| 委員会名 | 文教厚生委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 | 文教厚生行政現地調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日時 | 平成27年11月18日(水)~11月20日(金) (3日間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 調査先 | 大阪府、京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出席委員 | 委員長 山本由夫、委員 坂本智徳、委員 瀬川光之、委員 下条ふみまさ、 委員 堀江ひとみ、委員 山田朋子、委員 大久保潔重、委員 坂本浩、委員 宮本法広 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 概要 |

1.地域密着型総合ケアセンターきたおおじ(京都府京都市)「地域包括ケアサービス推進のための取組等」について調査を行った。

2.豊中市、社会福祉法人豊中市社会福祉協議会及び地域住民の3者が、連携して取り組

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1)時代背景と「ライフセーフティネット」に取り組むまでの経過 | |||

| ① 時代背景 | |||

| ・1900年代の後半以降、全国的に安定した雇用の減少に伴い、現役世代を含め、生活困窮者が増大した。 ・2008年のリーマンショック後、生活困窮者の増大は加速し、就労可能な年代であるにもかかわらず仕事がないために、生活保護を受けざるを得ないという人が17%に達した。(生活保護世帯はこの15年で2倍となる。) ・生活保護を受けている人の4人に1人が、生活保護世帯で育ったというデータもあり、貧困の連鎖は大きな課題となっている。 ・生活困窮が進む中、家族などのつながりを失う社会的孤立の課題は、自立への道をさらに厳しくしている。 ・生活困窮の問題は早期に対応していれば、生活保護にまで陥らずに済む世帯も多く存在していることから、社会保険や労働政策など「第1のセーフティネット」と、生活保護の「第3のセーフティネット」の間に、生活困窮を支える新たな「第2のセーフティネット」づくりが求められてきた。 ※生活困窮者自立支援法 (2014年12月成立、2015年4月施行) |

|||

| ② 取組までの経過 | |||

| ・個別相談事例の多くはどこに行っていいか分からない、または、一度相談に行っても課題が複雑でひとつの窓口では解決できないことから、あきらめていた。 ・2000年の社会福祉法改正において、任意だが自治体による地域福祉計画の作成の位置づけがなされた。地域福祉の重要性は今後ますます高まることが予想されたことから、市の健康福祉条例で計画作成を義務づけた。 ・それまで対象者別(高齢者、障害者、児童など)の福祉計画があったが、制度の狭間にある問題、複雑・多様化した問題などが顕在化し、行政だけでの対応には限界がきており、地域福祉を実現するための総合的な取組が求められていた。 |

|||

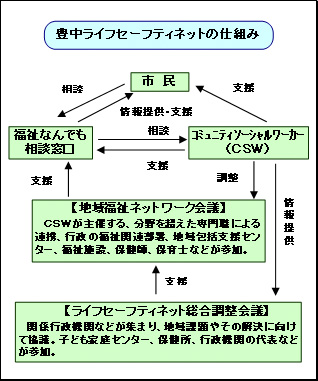

| (2)豊中ライフセーフティネット(第2のセーフティネット)の仕組みと取組概要 | |||

|

・地域住民、地域事業所、行政の3者が連携して、引きこもり、ごみ屋敷、生活困窮など、既存の制度だけでは救うことが難しい問題に総合的に取り組むための仕組みで、地域福祉計画に位置づけられている。 ② 福祉なんでも相談窓口 ・住民同士の支え合いの体制である。 ・市内38小学校区中36校区に相談窓口を設置している。 ・校区福祉委員、民生委員や児童委員など、市の研修を受けた地域住民ボランティアが相談員として市民の生活課題の相談に対応している。 ・ただ待つのではなく、相談の掘り起こしを行う。(近所の気になる人をつないだり、SOSをキャッチする窓口機能を持つ) ③ CSW(コミュニティソーシャルワーカー)の役割 ・豊中ライフセーフティネットの要となる存在であり、相談窓口の相談員と連携して市民の相談に応じている。 ・市内7つの生活圏域に2名ずつ、合計14名を配置しており、14名全員が社協の正規職員である。(市が人件費を100%補助) ・相談員が対応困難な相談を受けた時はCSWに相談する。 ・CSWは地域の福祉施設や関係する公的機関と連絡を取り、相談課題案件ごとに福祉施設、関係機関、住民等を集めてケースカンファレンスを実施し、解決につなげる。 <相談事例> ・ごみ屋敷でサービス拒否の高齢者の支援 ・認知症のひとり暮らし高齢者の支援 ・高次脳機能障害者の家族支援 ・広汎性発達障害で就労に悩む親子の支援 ・若年性アルツハイマーの親を介護する若い介護者の支援 など |

|||

| ④ 地域福祉ネットワーク会議 | |||

|

|

|||

| ⑤ ライフセーフティネット総合調整会議 | |||

| ・地域福祉ネットワーク会議で共有された情報は、市の関係部局の課長級が集まって開催される「ライフセーフティネット総合調整会議」へ提供し、行政において必要な施策の立案、事業化の検討へとつなげていく。 ・行政が事業検討を行う際、通常、アンケートや関係団体のヒアリング等を実施して、ニーズを把握しようとするが、把握できるのは氷山の一角に過ぎない。 ・地域に埋もれているニーズや課題が必ず存在するので、ライフセーフティネットによって、住民から地域、地域から行政へ隠れたニーズをあげてもらう。 |

|||

| <総合調整会議から事業化された例> ※2004年以降、35件 ・認知症徘徊者の支援ための「徘徊SOSメールプロジェクト」 ・広汎性発達障害や引きこもりがちな方のための居場所づくり事業 「豊中びーのびーのプロジェクト」 ※国の緊急雇用創出基金を活用 ・詐欺、孤独死などの問題から、ひとり暮らし高齢者を支援するための事業 「安心生活創造事業」 民生・児童委員の協力で医療情報や緊急連絡先を記入した「とよなか安心キット」 を作成。2009~2012年で約600人登録 ※厚生労働省のモデル事業 ・電話で安否確認を行う「安心コール事業」 など

|

|||

以上のほか、大和ハウス工業株式会社において「けん引式車いす補助装置JINRIKIなど介護福祉関連器具」、大阪府池田市教育委員会とスマイルファクトリー(フリースクール)が連携して取り組む「不登校やひきこもりなど、様々な問題を抱えた子どもたちのための支援」、大阪市立大空小学校において「インクルーシブ教育の取組」、大阪府において「生活困窮者自立促進支援モデル事業」及び「地域包括ケアシステムの構築」について、現地調査を行った。

現地調査

| 委員会名 | 文教厚生委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目的 | 文教厚生行政現地調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日時 | 平成27年8月4日(火)~8月5日(水) (2日間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 調査先 | 島原市、大村市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出席委員 | 委員長 松本洋介、副委員長 山本由夫、委員 坂本智徳、委員 瀬川光之、 委員 下条ふみまさ、委員 堀江ひとみ、委員 山田朋子、委員 大久保潔重、 委員 ごうまなみ、委員 坂本浩、委員 宮本法広 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 概要 |

1.島原中央高等学校(島原市)「小規模私立高等学校ならではのきめ細やかな学習指導」について調査を行った。このほか、プサン市朝鮮通信使歴史館でマルチメディア歴史教育について、ソウル市立東部老人専門療養センターで、日本より急速なスピードで進展する韓国の高齢化問題への取組状況の調査を行った。

2.社会福祉法人 光と緑の園(大村市)県里親育成センター「すくすく」(県委託事業)の取組について調査を行った。

以上のほか、島原高等学校において「慶應大学との遠隔授業や進学ための取組」、島原農業高等学校・島原商業高等学校・島原工業高等学校における「各校の取組概要、就職対策、各校間の連携の状況」、島原病院において「小児医療の状況や取組の概要」、大村工業高等学校において「キャリア教育やスポーツ教育の取組」、長崎県教育センターにおいて「事業概要や人材育成の取組等」、長崎医療センターにおいて「小児医療や救急医療等の取組」について調査を行った。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||