宅地建物取引業法の免許の範囲

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。

| 宅地または建物の売買 |

| 宅地または建物の交換 |

| 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理 |

| 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介 |

免許行政庁

| 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | 国土交通大臣免許 |

| 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 | 都道府県知事免許 |

免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

申請書類

以下をご確認ください。

免許申請時の必要書類

新規および更新手数料

長崎県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新)

令和7年3月31日までの申請:書面申請、電子申請ともに手数料33,000円

令和7年4月1日以降の申請:書面申請→33,000円、電子申請→26,500円

※電子申請とは、申請自体を国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて行うものを指します。手数料のみを電子申請で支払い、申請自体は書面で行う場合は手数料は33,000円となります。

電子申請についてはこちらのページをご確認ください。→電子申請・手数料納付に関すること | 長崎県

免許申請の提出先および提出部数

事務所の所在地により以下のとおりです。

| 長崎市内、長与町、時津町の業者の方は、県庁建築課宅地指導班(宅建担当)に、新規:3部(正本1部、副本2部)、更新:2部(正本1部、副本1部)提出ください。 |

| 上記以外市町の方は、最寄の各振興局建築課(建築班)に、新規:3部(正本1部、副本2部)、更新:2部(正本1部、副本1部)提出ください。 |

1部正本で、副本はコピーで構いません。副本1部は窓口で受付印を押し、返却します。

免許の基準

免許の基準(宅地建物取引業法第5条)

免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。

免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)

5年間免許を受けられない場合

| 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |

| 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合 |

| 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |

| 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合 など |

その他の場合

| 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 |

| 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |

| 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の取引主任者を設置していない場合 |

| 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)【平成27年4月1日法改正】 |

| 暴力団員等がその事業活動を支配する者【平成27年4月1日法改正】 |

事務所について

事務所の範囲

-

本店または支店(個人業者の場合は「主たる事務所」または「従たる事務所」)。※法人の場合、本店は商業登記された本店のことをいいます。

-

1.のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所。

- 本店で宅地建物取引業を行わず、支店のみで宅建業を営む場合でも、本店も「宅建業の事務所」となります。(本店にも専任の宅地建物取引士を設置し、事務所の要件を備え、営業保証金等の供託が必要となります。)

- 支店の登記があっても当該支店において宅地建物取引業を行わない場合は「事務所」として扱われません。

- 建築基準法、都市計画法その他宅地建物取引に関する法令において、確認、許可等を要するものは、その確認、許可等を受けた旨を証する写し(建築確認済証・建築確認済証明書写し等)の添付を要します。

事務所要件の適格性

事務所は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の業務を継続的に行い(継続性)、かつ、他の事業者の業務活動とは個別独立した人的、物的設備を保有し(独立性)、社会通念上これらを明確に認識しうるようなものであることが必要となります。このことについて、以下を原則としますが、詳細については建築課宅地指導班にお問い合わせください。

- テント、コンテナ等の臨時的な仮設建物などは認められません。

- キャンピングカー等のような移動車両は物理的に継続性を欠く施設のため認められません。

- ホテルの一室などは認められません。

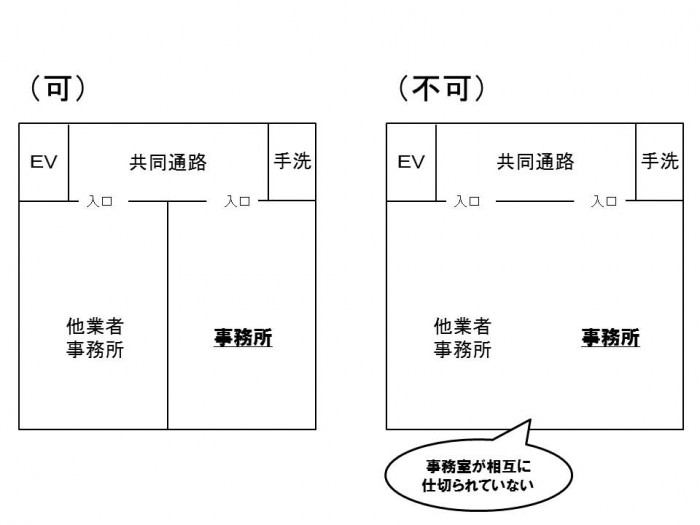

- 同一の部屋を他の者と共同で使用する場合は原則として認められません。ただし、一定の高さ(180cm程度以上)のある固定式のパーティションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、当該事務所に直接出入りができる場合は、認められる場合があります(独立性が保たれているかどうか確認が必要です)。

- 事務所所在の用途地域が第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域の場合、兼用住宅であること、事務所部分が50平方メートル以下であること及び延べ面積の2分の1以下であることが必要です。また、第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域の場合は、事務所は2階以下であることが必要です。

- 区分所有建物などを事務所又は事務所兼住宅として使用することは原則として認められません。ただし、消費者等が出入りする事務所として安定して使用でき、次の各号のいずれかに該当するものは、事務所として認められる場合があります。

- 区分所有建物を単独事務所として使用する場合には、次に掲げるすべての要件をみたすもの

居住している者がいない。

事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

管理組合の承諾を得ていること、かつ、使用承諾書の添付があること。 - 区分所有建物を事務所兼住宅として使用する場合には、次に掲げるすべての要件をみたすもの

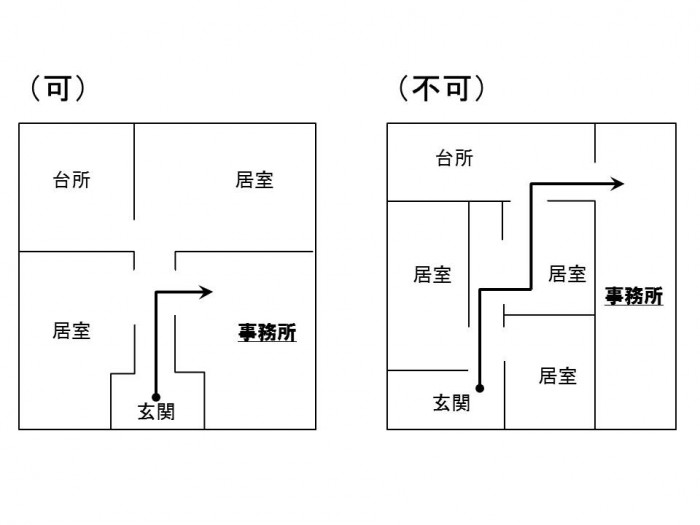

玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること。

原則、居住部分と壁など固定されたもので明確に区切られていること。

事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

管理組合の承諾を得ていること、かつ、使用承諾書の添付があること。

- 戸建住宅の一部を事務所として使用することは原則として認められません。

ただし、次に掲げるすべての要件をみたすものは事務所として認められる場合があります。玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること。

原則、居住部分と壁など固定されたもので明確に区切られていること。

事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

住宅の一部を事務所とする場合

※事前の相談が必要です。

- 玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること。

- 原則、居住部分と壁など固定されたもので明確に仕切られていること。

- 事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

同一の部屋(フロアー)に他業者と同居する場合

※事前相談が必要です。

- 入口部分から申請者事務所に他の事務所を通らずに行けること。

- 他業者と固定式のパーティション(180cm程度以上)などで明確に区切られていること。

- 事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

※ 申請時点での、間取り図及び写真(建物外観全体、入口付近、事務所応対場所、及び必要に応じて、

入り口からの経路、事務所内部全面)が必要。

専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士の数

宅地建物取引業者は、事務所や宅建業法第50条第2項に規定する案内所等には一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。この規定に抵触する事務所を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充するなど必要な措置を執らなければなりません。

| 区 分 | 法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数 |

|---|---|

| 事 務 所 |

業務に従事する者5人に1人以上の数 |

| 案 内 所 等 (宅建業法第50条第2項関係) |

1人以上 |

専任性認定の要件

「専任」とは、「その事務所に常勤すること(常勤性)」と「宅地建物取引業に専ら従事する状態にあること(専従性)」の2つの要件を満たしている必要があります。

-

常勤性

常勤するとは、宅地建物取引士が当該事務所等に常時勤務すること、若しくは常時勤務することができる状態にあることをいいます。常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務時間に当該事務所等の業務に従事する、若しくは従事することができる勤務形態であることを要します。専任の宅地建物取引士となる者が、通常の通勤が不可能と認められる場所に住んでいる場合等には専任の宅地建物取引士に就任することはできません。

-

専従性

宅地建物取引士が専ら当該事務所等の宅地建物取引業務に従事する、若しくは従事することができる状態であることが必要となります。宅地建物取引士が宅地建物取引業務のみならず、他の業務も併せて従事する場合、当該宅地建物取引士が専ら宅地建物取引業務に従事することができる状態かどうか実質的に判断することとなります。

業務に従事する者

宅地建物取引業の業務に従事する者については、個人業者本人や法人業者の代表者、直接営業に従事する者は必ず含まれます。継続的な雇用関係にある者であれば、パートタイマーなど形態を問わず、宅地建物の取引に直接関係する業務に従事する者は含まれます。非常勤の役員、監査役及び一時的に事務の補助をする者(アルバイト等)は、該当しません。他に兼業を営んでいる業者の場合、宅地建物取引業と兼業業務との業務量を斟酌して判断します。

専任の宅地建物取引士が他の業務を兼業する場合の適否

専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業に専任しなければならないことから、原則として他に業務を持ちえない者であることが必要ですが、他の職業を兼務する場合の認否については、個別に勤務実態、業務量等を斟酌して判断することとなります。

| 兼務する職業等 | 専任性の認否 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

| 同一法人内 | ・建築士法上の専任の管理建築士 ・建設業法上の専任の技術者 ・不動産鑑定業法上の専任の不動産鑑定士 ・貸金業法上の貸金業務取扱主任者 ・旅行業法上の旅行業務取扱管理者 ・その他宅地建物取引業以外の業務との兼務 |

△ | マンション管理業務主任者と同様、兼務する職業を所管する法令において、専任する者の兼任を認めていない場合は不可。 ※同一事務所(場所)で勤務する場合に限り認められる場合がある。 |

|

| 監査役 | × | ― | ||

| 同一個人業内 | 同一事務所 | ・建築士法上の専任の管理建築士 ・建設業法上の専任の技術者 ・不動産鑑定業法上の専任の不動産鑑定士 ・貸金業法上の貸金業務取扱主任者 ・旅行業法上の旅行業務取扱管理者・行政書士、土地家屋調査士等の士業 ・その他宅地建物取引業以外の業務との兼務 |

△ | マンション管理業務主任者と同様、兼務する職業を所管する法令において、専任する者の兼任を認めていない場合は不可。 士業関連法令において、専任する物の兼任を認めていない場合は不可。※同一事務所(場所)で勤務する場合に限り認められる場合がある。 |

| 小売業・飲食業等 | △ | 兼業部門について代替要員が確保されている等、常時宅建業を優先して勤務できる体制であることを必要とする。 | ||

| 別事務所 | 行政書士等の士業を含めすべての業態 | × | ― | |

| 他の法人等 | 代表者 | × | ― | |

| 常勤役員 | × | ― | ||

| 非常勤役員 | ○ | 非常勤証明書の提出が必要になる場合がある。 | ||

| 従業員 | × | 非常勤、アルバイト、パート等いかなる雇用形態でも認められない。 | ||

| 国会議員 | × | ― | ||

| 都道府県議会議員 | × | 議会活動による拘束時間の長短等によって個別に判断する。 | ||

| 市町村議会議員 | △ | |||

| 公務員 | × | ― | ||

○:専任性は認められる。

×:専任性は認められない。

△:専任性は原則として認められない。ただし、専任の宅地建物取引士業務と他の兼業の業務量等を斟酌した上で、専任性が妥当と認められる場合もある。なお、この専任の宅地建物取引士が他の業務を兼業する場合の適否の判断、審査については、「出勤簿の押印状況」、「給与等の支払いを証するもの」、「定期券の有無(遠距離通勤の場合等)」、「兼務する法人に係る商業登記簿登記事項証明書」、「兼務する法人が発行する非常勤証明書」などの書類により、前記の事実関係を確認することもある。

政令使用人

政令使用人の位置づけ

政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。政令使用人はその事務所に常勤することが必要です。

政令使用人設置の要否

| 事務所の体制 | 設置の要否 | |

|---|---|---|

| (本店) 主たる事務所 |

申請者である代表取締役が常勤する | × |

| 代表者である代表取締役が常勤しない | ○ | |

| 申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する | △ | |

| 申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する | △ | |

| (支店) 従たる事務所 |

申請者である代表取締役が常勤する | ×(注1) |

| 申請者以外の代表取締役が常勤する | ○(注2) | |

| 専任の宅地建物取引士のみが常勤する | ○ | |

○:政令使用人を設置する必要があります。

△:他の法人における勤務状況により判断されます。

×:設置する必要はありません。

(注1) :この場合、代表取締役以外の者の政令使用人の設置は不要ですが、免許申請上は代表取締役を政令使用人として申請してください。併せて、本店には政令使用人の設置が必要となります。

(注2) :申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。

標準処理期間

長崎県知事免許(新規・更新)については、おおむね40日程度です(補正にかかった期間は含まれません)。

宅地建物取引業における報酬の額

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」については、以下のとおりとなります。

住宅の標準賃貸借媒介契約約款

お問い合わせ

長崎県土木部建築課宅地指導班

電話095-824-1111(内線3094)

FAX095-827-3367

このページの掲載元

- 建築課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091

- ファックス番号 095-827-3367