長崎県ホームページ

パンくずリスト(現在位置の表示)

長崎県文化財データベース エリアでさがす

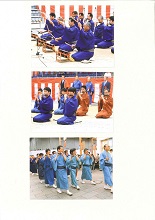

長崎くんち奉納音曲(シャギリ)

シャギリは、「長崎くんち」で演奏される囃子である。起源について明確とはなっていないが、少なくとも18世紀の中頃には、長崎くんちの奉納音曲として定着していたものと思われ、幕末(19世紀中期)ごろには、長崎近郊の長崎村片淵郷・本河内郷の人々によって演じられていた。明治以降には長崎道に沿って伝播し、現在、東長崎を中心に保存されている。

現在のシャギリの編成は、踊町1か町につき7名(笛5名・太鼓叩き2名、踊町が移動する際は笛3名、太鼓叩き2名、太鼓担ぎ2名)である。演目は、踊町の行列が移動する際に演奏される「道中」、奉納踊などの演目の間や傘鉾が奉納される際などに演奏される「諏訪入(すわい)」、モッテコーイの掛け声の時に演奏される「片シャギリ」の3つがある。

特に「道中」の際に演奏される「八橋」は、同保存会だけに伝承され、演奏されるものである。

長崎シャギリ保存会は、しっかりとした伝習制度のもと、「長崎くんち」でのシャギリの高度な演奏技術を維持している。