長崎県ホームページ

パンくずリスト(現在位置の表示)

長崎県文化財データベース エリアでさがす

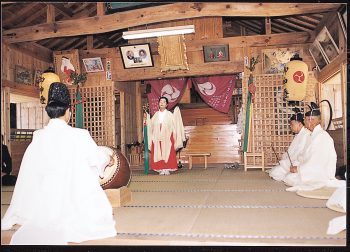

命婦の舞

命婦の舞

命婦の舞は対馬に伝わる巫女舞で、近世には世襲的に伝承されていたことが確認されており、その起源は中世以前に遡るものとみられる。芸態は、囃子太鼓を打ちながら神楽祝詞を唱えた後、手に神楽鈴を持って古風な神楽歌を歌いながら四方舞を舞うもので、芸能の発生又は成立を示すものとして貴重な伝承である。命婦は本来の語義は明らかではないが、王朝時代は女官・女房のことであった。対馬では命婦のことを「宮舞」・「宮部」などの字をあてた古文書が残っている。命婦の職能は神楽と祈祷であり、薬の秘法を伝えることもあった。また、江戸時代は命婦家といって、社家の一種として命婦を世襲する家が各所にあったが、戦後、命婦の舞を伝える婦人が激減している。

大きな地図で見る