諫早湾周辺地域には、海水面よりも標高が低い低平地が広がっている

諫早湾周辺地域は、干満差が最大で約6メートルにも及ぶ諫早湾に面し、ガタ土が1年に5~6センチメートル堆積して干潟が沖合に形成される特異な地域であるため、干潟を干拓してできた平野が広がっており、満潮時などには標高が海水面より低くなる場所(低平地)となっています。そのため、海の潮位が高くなる大潮のタイミングなどに台風や大雨となると、雨水が海にスムーズに流れ出ることができず、湛水・浸水して、すぐには解消しにくいという問題を抱えていました。また、台風による高潮被害にも苦しんでいました。

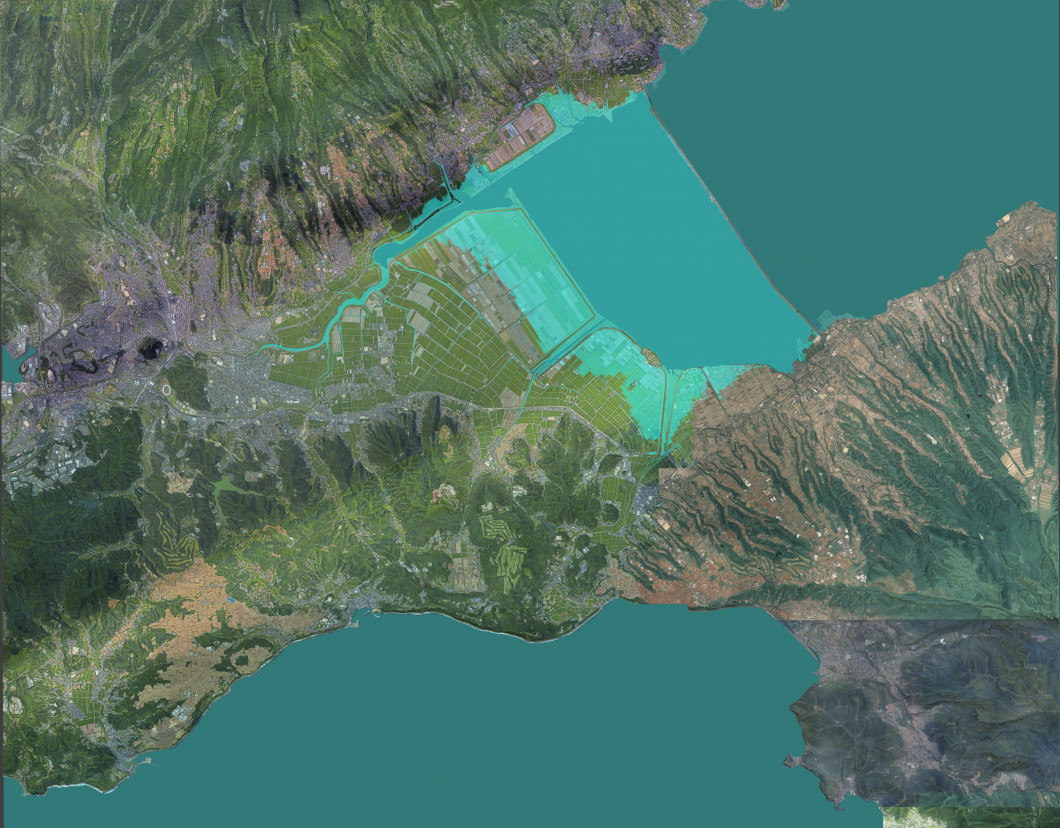

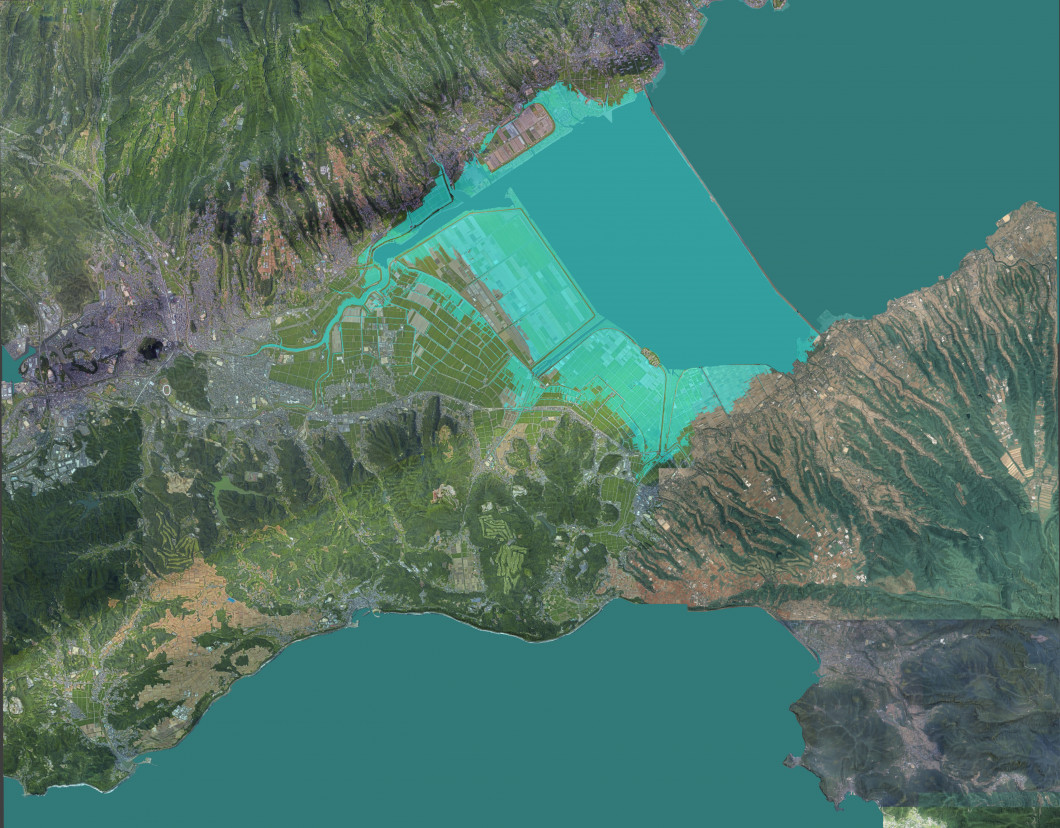

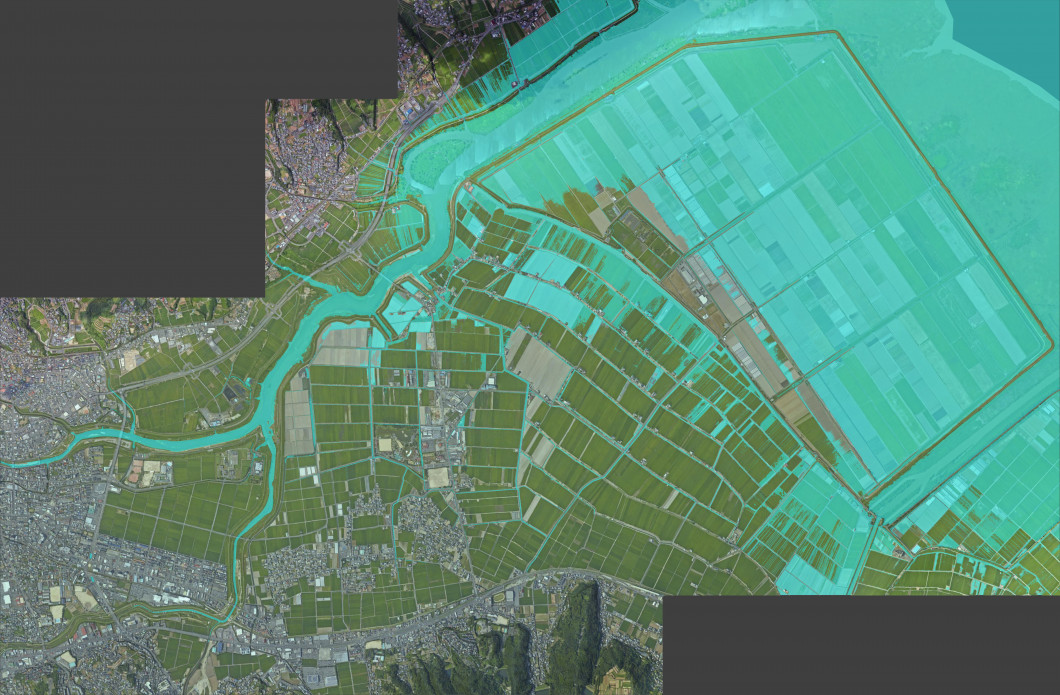

諫早湾周辺地域と海の潮位の関係(水位・潮位モデルによるシミュレーション)

諫早湾周辺地域では、海の潮位変動によって海水面より標高が低くなる場所がどこまで広がっているのでしょうか。

国土地理院が提供する基盤地図情報(数値標高モデル)5メートルメッシュデータ及び長崎県が保有する3次元点群データを用いて、地形モデルを作成し、潮位ごとのシミュレーションを行ってみました。

仮に諫早湾周辺地域が潮位変動の影響をそのまま受けるようになった場合、各図の水色で着色している範囲が海水面より低い場所になります。

※ このシミュレーションは、地形に合わせて、潮位と同じ高さまで水位が上昇した場合のものであり、

潮受堤防と調整池の効果を直接的に示すものではありません。

(1)平均潮位(大浦2014~2023)

諫早湾周辺の2014年(平成26年)から2023年(令和5年)における海面水位の平均値(平均潮位)は、標高プラス0.25メートル。

潮位がこの程度上がった場合でも、中央干拓地や森山干拓、吾妻の山田干拓の半分程度が、海水面より低い場所となります。

基盤地図モデル TP(+)0.25m(平均潮位)[PDFファイル/7MB]

県所有点群モデル TP(+)0.25m(平均潮位)[PDFファイル/4MB]

(2)上下弦平均満潮位

月の満ち欠けが半月(上弦の月又は下弦の月)の頃の諫早湾周辺の満潮位の平均値(上下弦平均満潮位)は、標高プラス0.7メートル。

このくらいまで潮位が上がった場合、平均潮位でのシミュレーションと比べて、中央干拓地や森山干拓、吾妻の山田干拓の大半が海水面より低くなるほか、深海川下流周辺や不知火橋付近、仁反田川周辺なども、一部海水面より低い場所となります。

このページの掲載元

- 諫早湾干拓課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2051

- ファックス番号 095-895-2595