干拓地であること

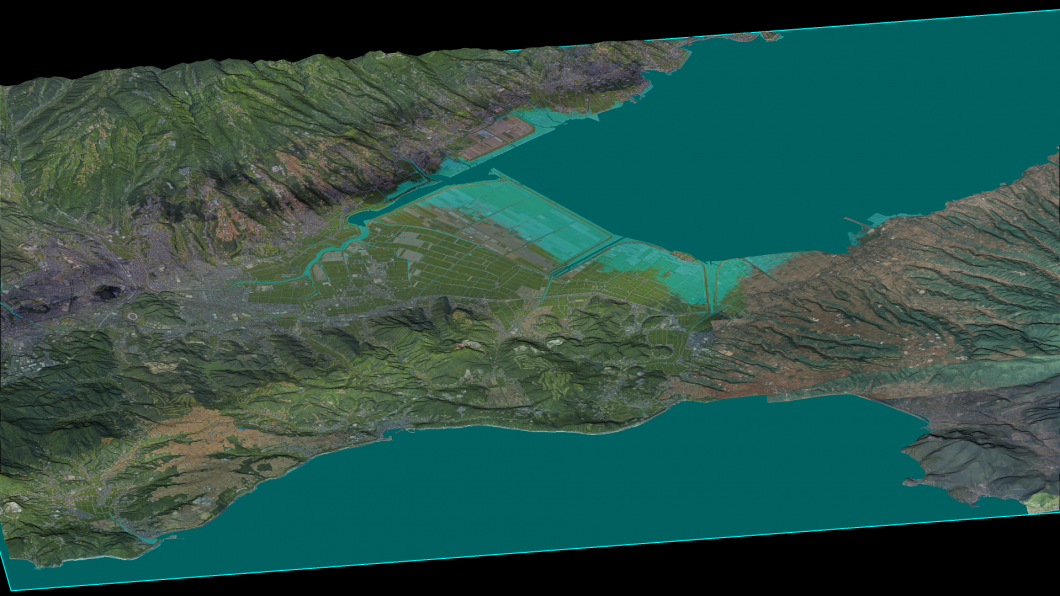

諫早湾干拓の背後に広がる諫早平野は、海面干拓によって拓かれてきた低平地です。

海面干拓(旧干拓)によって拓かれた低平地であるということは、潮が満ちたときは土地の高さよりも海水面の高さの方が高くなります。その潮の影響は河川を遡っていき、満潮とともに河川の水位も高くなります。そのため、調整池がなければ、旧干拓地の排水は潮が高いときには海へ自然に流れていきません。

諫早湾干拓事業が行われる前は、日々堆積するガタ土は、旧干拓した後も堆積し続けて干潟を作ります。旧干拓地の前にガタ土が堆積してくると河川や旧干拓地の水は海へ流れていかなくなります。そのため、旧干拓地に住む方々は堆積するガタ土を浚渫して、ミオ筋と呼ぶ排水の流れみちを作る作業を定期的に行うことを余儀なくされてきました。そして、いよいよミオ筋の浚渫が困難になるほどガタ土が堆積し、一層干潟が成長してくると新しい干拓によって、旧い干拓地の排水を改善するということがこれまで繰り返し行われてきました。

高潮による災害

長崎県は台風の常襲地帯です。平成9年に潮受堤防により諫早湾を締め切る前に、諫早湾周辺地域で生じた代表的な高潮災害としては昭和60年台風13号があります。

| 台風の番号 | 昭和60年台風13号 |

| 潮位(大浦検潮所) | 3.22メートル(観測史上第2位) |

| 災害の状況 | 諫早湾沿岸で床上浸水18戸、床下浸水40戸 |

過去には、大正3年8月に大きな被害をもたらした高潮災害があり、この大正3年8月の高潮災害は諫早平野に特に大きな被害をもたらしたため、その被災状況が記録された「高潮碑」が地域の方々によって建立されています。

- 高潮碑

大正3年8月に発生した台風によって、旧干拓地の堤防各所が決壊して404戸の家屋、600ヘクタールの水田が被害を受けたことや、復旧事業を行ったことが記録されており、諫早湾干拓事業が行われる前の旧海岸堤防に建立されています。

高潮碑に刻まれた文の冒頭は次のとおりです。「大正三年八月念三四日泉水潮高沿岸被害(大正3年8月23日、24日に泉水海(諫早湾のこと)の潮が高く沿岸は被害を受けた)、翌念五日九州北部有暴風雨潮勢奔騰突入于泉水海沿岸堤防各所決潰(翌25日にも九州北部は暴風雨にみまわれ泉水海の潮は急に激しく勢いを増して堤防の各所が決壊した)、其惨状小野村尤甚矣(その惨状は小野村が一番ひどかったであろう)、家屋四百四棟被害各有差稲田約六百丁歩皆被損壊(家屋は404棟が被害を受け、水田は約600ヘクタール全てが被害を受けた)」

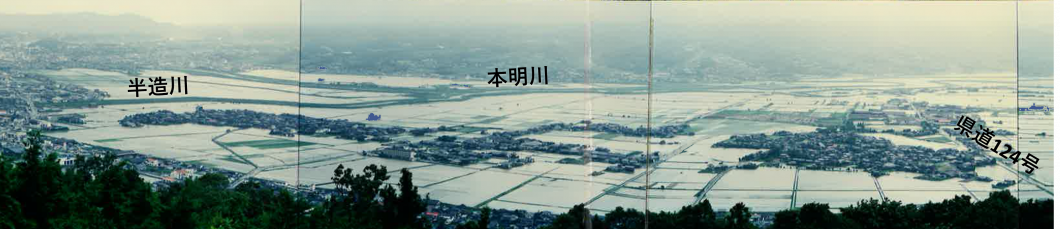

洪水による土地の湛水

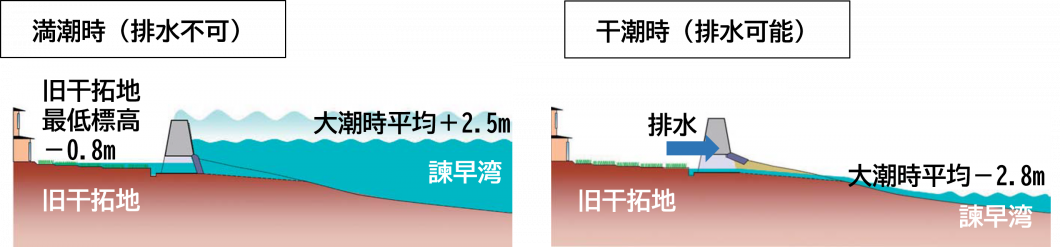

有明海の干満差は日本一で、諫早湾でも大きな潮の干満があり、大潮の平均満潮位はプラス2.5メートル、平均干潮位はマイナス2.8メートルになります。

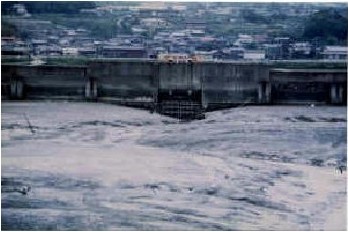

諫早湾干拓事業以前の旧干拓地の標高は、大潮の平均満潮位よりも低く、最低標高はおおむねマイナス0.8メートルになります。旧干拓地の排水は本明川または海に直接流れていきますが、本明川下流域の水位も潮の干満によって上下するため、潮が高いときの旧干拓地の排水は自然に外に流れていくことができません。

そのため、排水機場を整備し、強制的に排水を行っていますが、それでも諫早湾干拓事業が行われる前はしばしば湛水が発生しており、水田が水没するだけでなく、道路が冠水したり、家屋が浸水されるなどの被害も生じていました。

このページの掲載元

- 諫早湾干拓課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2051

- ファックス番号 095-895-2595