諫早湾干拓事業の防災機能

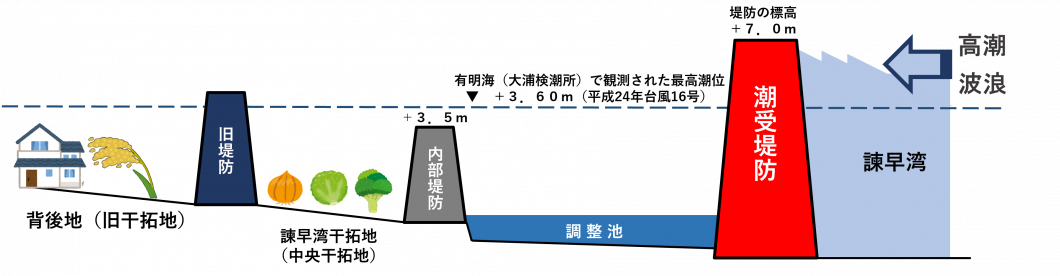

諫早湾干拓事業では、北側の諫早市高来町と南側の雲仙市吾妻町とを結ぶ潮受堤防で諫早湾を締め切って、潮受堤防と調整池を設置し、背後地における高潮被害と洪水被害を防止する防災機能を有しています。

高潮被害の防止

諫早湾干拓の潮受堤防は、日本国内で過去に大きな災害をもたらした伊勢湾台風に相当する規模(上陸時気圧約930ヘクトパスカル)の高潮と波浪に対応した設計となっており、堤防頂上の標高はプラス7メートルとなっています。

潮受堤防頂上の標高に対し、諫早湾干拓以前の旧海岸堤防護岸の頂上の標高は概ねプラス3.8メートルから5.7メートルと低く、さらに軟弱地盤上に建設された護岸であるため多くの護岸は時間の経過に伴う沈下によって亀裂が生じる等の老朽化が進んでいますが、潮受堤防が建設されたことによって旧海岸は高潮の危険にさらされることがなくなりました。また、水田地帯である旧干拓地においては波浪と強風による農作物の潮風害が軽減されています。

最近では平成24年の台風16号のときに諫早湾口の大浦検潮所で観測史上最高の潮位を記録し、このとき長崎県内では潮受堤防外側の島原半島で高潮による冠水被害が生じましたが、潮受堤防内側の地域では特に被害は生じませんでした。

また昭和60年の台風13号のときは、諫早湾干拓以前の旧干拓地において高潮とともに発生した大雨による湛水被害が発生しましたが、旧干拓地の排水は潮受堤防によって高潮の影響を受けなくなるため、台風に伴う洪水被害の心配も解消されています。

洪水被害の防止

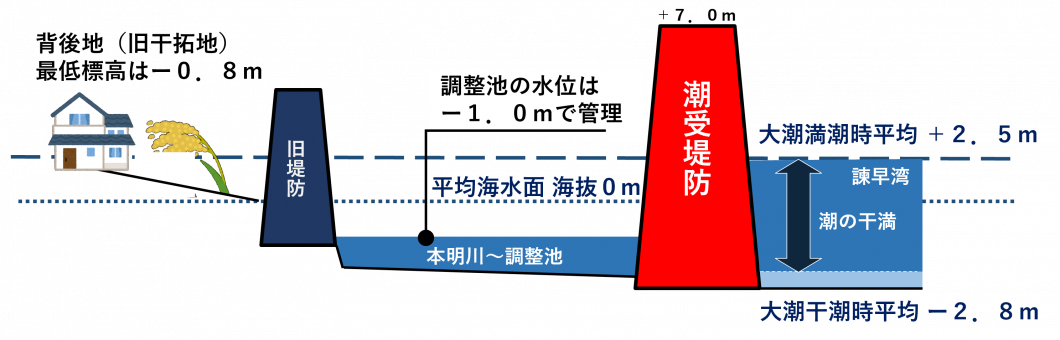

潮受堤防の内側の調整池は、諫早湾の平均海水面標高0メートルよりも、また、旧干拓地の最低標高マイナス0.8メートルよりも低い、マイナス1メートルで管理しています。

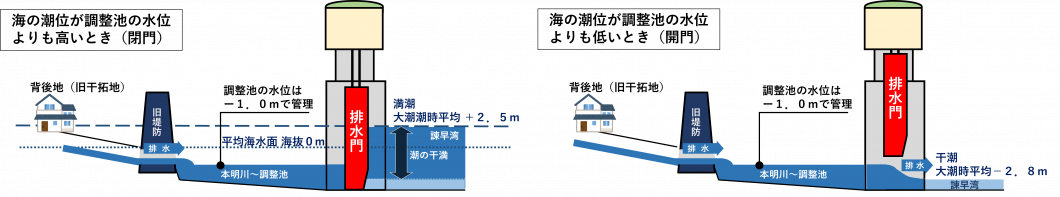

調整池は、潮受堤防にある排水門を通常は締め切り、干潮のときに排水門を開けて排水することで水位を管理します。

諫早湾の海水面は、大潮の満潮のときには旧干拓地の標高よりも高く、平均で標高プラス2.5メートルほどにもなりますが、調整池の水位が低く保たれることで、旧干拓地の排水は潮汐の影響を受けずに調整池を経て、海へと自然に流れ出ることができるようになり、大雨のときにしばしば発生していた旧干拓地の長時間にわたる大きな湛水はなくなりました。

(地域の方の証言)

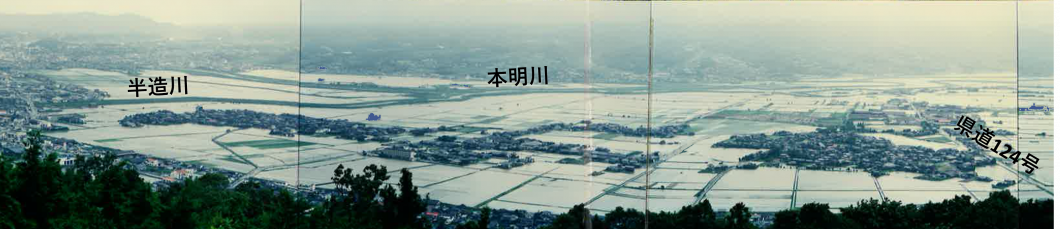

- 県道(124号)は干拓の里のグラウンドの辺りがよく浸かっていた。道路が浸かると消防団が出動して、通行止めにしたり、車が水路に落ちないようにポールを立てたり、土嚢を配ったりしていた。(令和6年、排水機場操作員の方より)

- 先代の排水機場の操作員から、以前は一晩も、二晩も連続して排水ポンプもまわすことがあったと聞いている。(令和6年、排水機場操作員の方より)

- 諫早湾干拓ができたおかげで自然排水でどんどん流せる時間がある。いまは流されない状況になってから運転を開始している。(令和6年、排水機場操作員の方より)

諫早湾周辺地域において、近年では令和2年7月、令和3年8月と連続して記録的な豪雨が発生しましたが、旧干拓地では長時間にわたって大きな湛水が生じることはありませんでした。

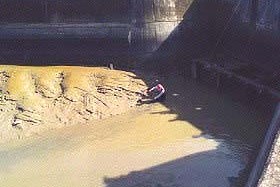

排水不良の改善(ミオ筋掘削の労力削減)

干潟を干拓した土地の排水は、排水樋門のまえにガタ土が堆積してくると招き戸式の樋門が開かなくなって流れなくなるため、定期的に排水がながれるミオ筋を人力で掘削することが必要でした。諫早湾干拓後は、調整池の設置によって、ガタ土が排水路を妨げることがなくなったため、ミオ筋を掘削する労力が削減されました。

このページの掲載元

- 諫早湾干拓課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2051

- ファックス番号 095-895-2595