有明海の干潟の発達と干拓

有明海の特徴

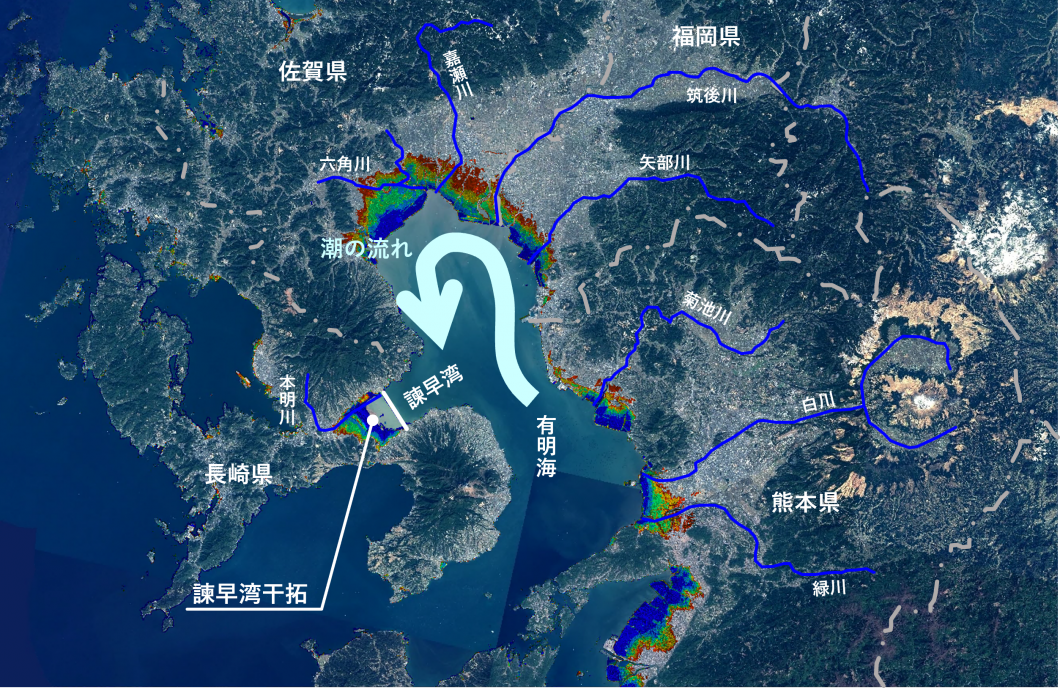

有明海は九州の北西部にあり、長崎県の島原半島と熊本県の天草の間の早崎瀬戸で外海に通じ、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県に囲まれた閉鎖性の海域です。多くの河川が有明海に注いでおり、主な河川としては、長崎県から時計回りに、本明川、六角川、嘉瀬川、筑後川、矢部川、菊池川、白川、緑川などがあげられます。

有明海の流域は約8,300平方キロメートルと、有明海自体の面積約1,700平方キロメートルよりも広く、流入する河川で最も大きい筑後川の流域面積が約2,860平方キロメートルで、流域の3割を超えます。

有明海の形状は島原半島に沿って湾曲した南北に細長い形状で、おおむね東西方向の幅が約10キロメートルから20キロメートル、外海と通じる早崎瀬戸から湾奥の佐賀県まで約90キロメートル、平均水深が約20メートルとなっています。有明海は約6メートルもある日本一の干満差をもつ海で、干潮のときには広大な干潟が現れます。大きな干満差と多くの流入河川の影響で、塩分濃度が変化も大きいことも特徴の一つと言われています。また、有明海の流れは、潮の満ち引きや風等の影響を除いた恒常的な大きな流れは反時計回りになっています。

そのような有明海の西側に諫早湾は位置し、北は多良岳、南は雲仙岳に囲まれ、有明海から更に入り組んだ地形の湾になっています。

有明海の干潟と干拓

有明海の特徴の一つである干潟について、その干潟の多くは有明粘土層と呼ばれる沖積堆積物で、一般にはガタ土とも呼ばれています。有明海の干潟は、海に流れ込む多くの河川によって火山灰等の粒の細かい土砂が運ばれて、大きな潮の満ち引きとともに海に沈んでいくことで形成されます。諫早湾にも反時計回りの潮の流れによってガタ土が運ばれ、干潟が形成されています。

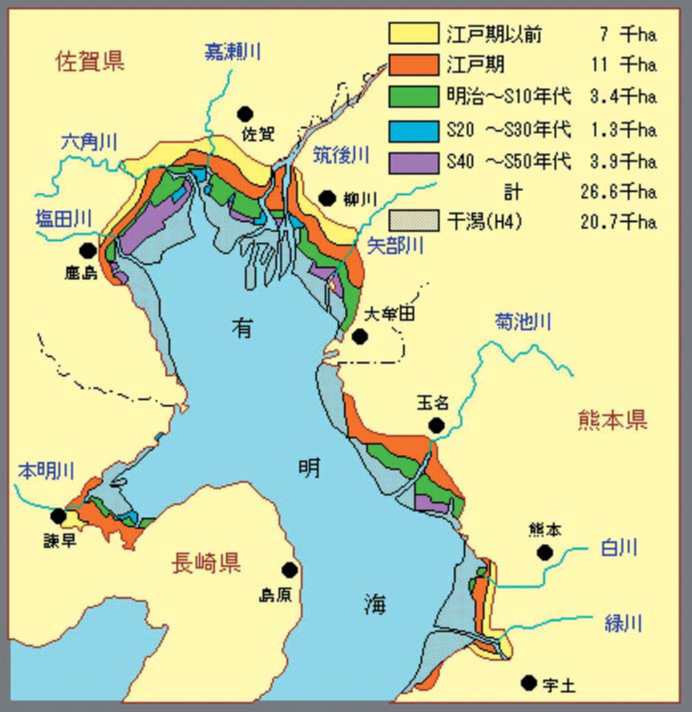

ガタ土は年々堆積し、多いところでは1年に5センチメートル程も堆積します。有明海では、年々成長する干潟を利用して、古くから干拓によって水田が拓かれてきており、さかのぼると、推古天皇の頃(西暦593年から629年頃)に佐賀県の杵島郡(現在の白石町辺り)で干拓が行われた記録があるそうです。有明海では、そのように古代の律令国家が形成される頃から、中世の荘園制度の発展、近世の大名制度における新田開発などと、「50年に1干拓」とも云われるほど幾たびもの干拓が行われてきました。

このように有明海で幾たびも干拓が行われた理由として、干拓によって拓いた土地を洪水から守っていくことがあります。ガタ土の堆積が進み干潟が成長していくと、干拓した土地からの排水が海へ流れ出る樋門や排水路を閉塞させてしまい、干拓地で暮らす方々は排水不良による洪水被害に見舞われてしまうこととなります。そのため干拓地からの排水を維持するには、年々堆積するガタ土を浚渫して排水の流れ道であるミオ筋を掘削していかなければなりませんが、干潟が大きく成長してしまうと、いよいよミオ筋を掘削することができなくなってしまいます。そこで成長した干潟をまた干拓すれば、新たな干拓地を通って古い干拓地の排水を流せるようになります。このように干拓地の安全な暮らしを守っていくことが、有明海で繰り返し干拓が行われてきた理由の一つでもありました。

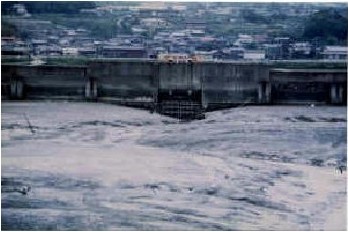

近代になってからも有明海では、干拓は繰返し行われてきました。こうした経緯を踏まえ、防災と干拓営農、この二つの目的をもって諫早湾干拓事業は昭和61年に事業着工に至ることとなりました。

干拓とは?(昔の干拓の工法)

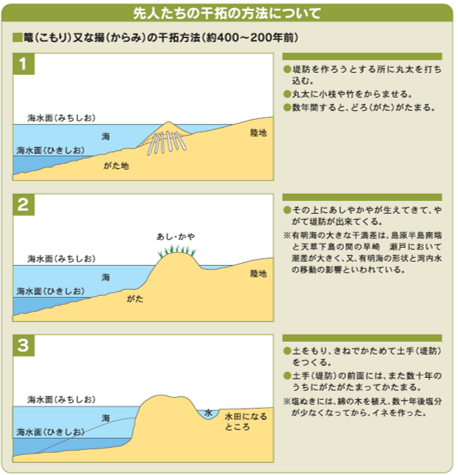

干拓は、水面より低い土地を堤防で締め切り、締め切った内側の水を排水し、干し上げて土地を造成することです。このうち、潮が引いたときに現れる干潟を干し上げる干拓を海面干拓と言い、海面干拓で造成される干拓地は、満潮のときは海水面より低い土地となります。

また、年々干潟が成長すると干拓地の前に更にガタ土がたまり、海面よりも低い干拓地の排水は海へ流れていかず、洪水により湛水することになります。このような干拓地の排水不良を解決することも、古くから干拓が繰り返されてきた理由の一つだといわれています。干拓の記録は、新地、開、籠、搦などと今でも地名として残っているところもあり、現在の近代的な工法になる前に造成された、江戸時代の頃の干拓地を篭や搦などと呼んでいます。その篭、搦という呼び名は、カゴに土石を入れたものを堤防としたり、干潟に丸太を打ち込み竹などをからめて、そこにガタ土を堆積させ、ヨシなどの植物を生やして堤防の基礎とすることなどの干拓の工法に由来するものです。

諫早湾の干拓の歴史

干拓による諫早湾周辺地域の開発

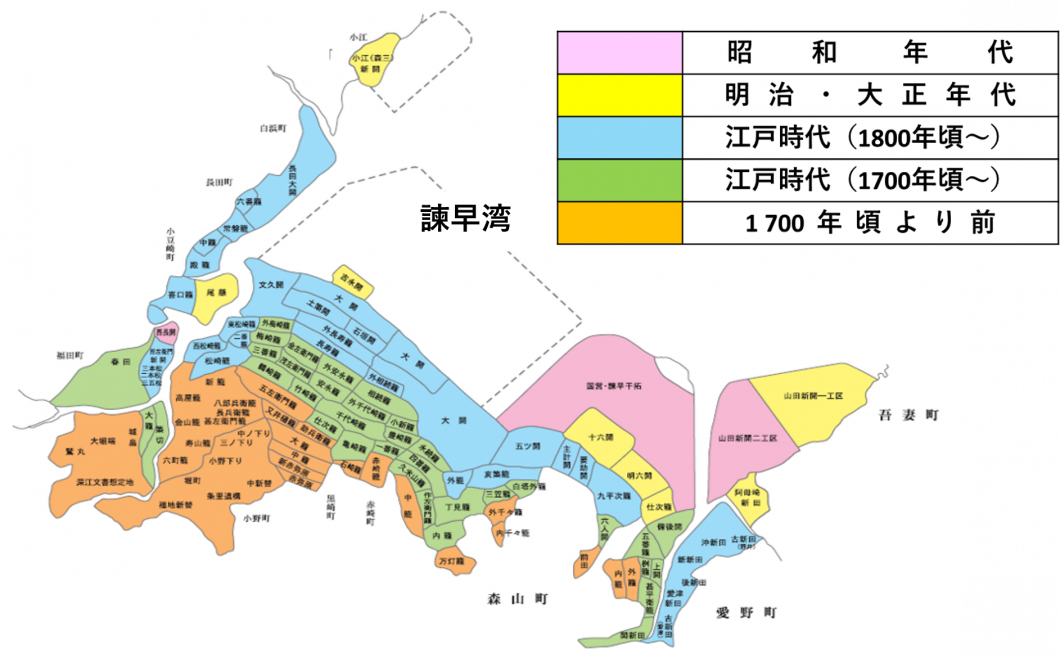

諫早湾周辺地域でも、他の有明海沿岸地域と同じように古くから干拓が繰り返されてきました。干拓の歴史をたどると、現在の諫早市小野町、宗方町の辺りに、二ノ坪、三ノ坪などの、古代から中世にかけての条里(土地の区画)の基本単位であった坪を用いた地名が残っています。その条里地名があるところから現在の河川に沿って、時代とともに干拓地が広げられていき、諫早湾干拓以前では17世紀から19世紀の江戸時代の頃に最も盛んに干拓が行われてきました。この盛んな干拓によって、諫早湾周辺地域は約3,500ヘクタールにおよぶ長崎県最大の平野となり、水田地域として発展してきました。

諫早湾周辺地域の干拓の記録

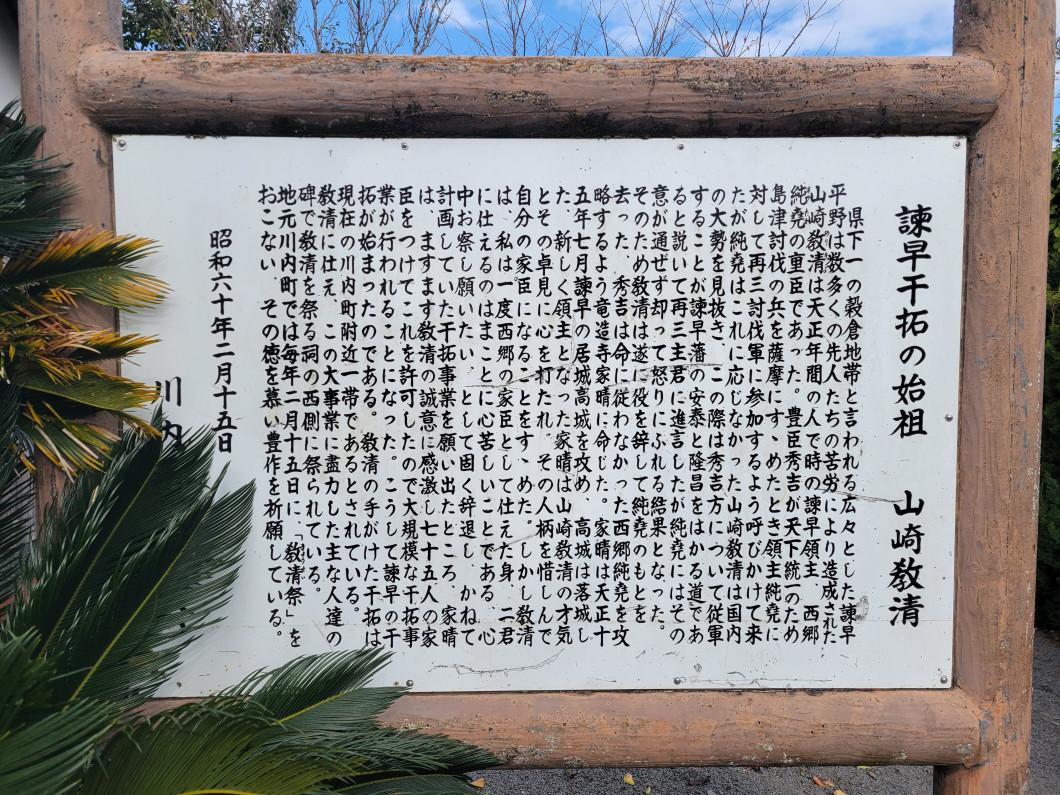

- 近代干拓の祖、山崎教清(諫早市川内町)

諫早市川内町の一角には、「天正年間、山崎教清位、河内町開基」と刻まれた碑がおさめらている社があります。

山崎教清は天正年間の人で、時の諫早領主であった西郷氏の重臣でした。主君である西郷純尭が、隣国の佐賀藩の家臣で諫早家の初代当主となる龍造寺家晴に落とされたとき、山崎教清は新しい諫早家には仕えず、干拓を行うことを願いでてそれを許され、干拓による現在の川内町周辺の開発に尽力されと伝えられています。

今では「近代干拓の祖」として地域の方々に敬われ、山崎教清の命日である2月15日には毎年、川内町の方々によって「教清祭」として山崎教清の供養が行われています。(教清祭は現在、2月15日の直前の日曜日に行われています。)

- 大崎連と弥冨寛一(雲仙市吾妻町山田)

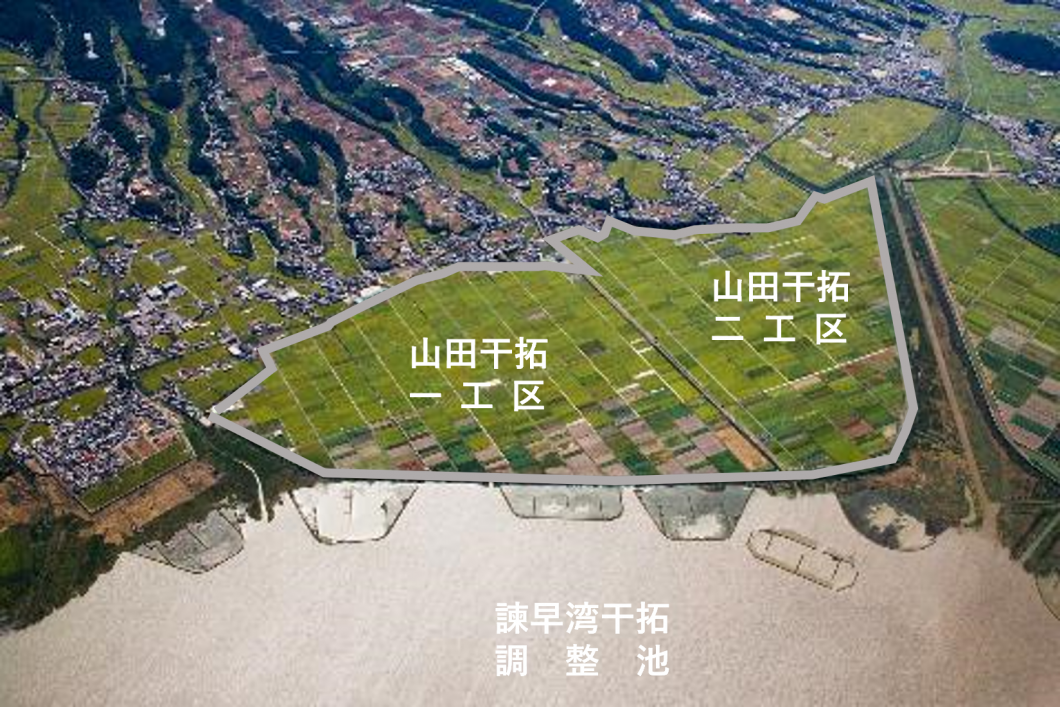

雲仙市吾妻町にある山田干拓は、中央の堤防の東側を一工区、西側を二工区と呼び、一工区と二工区それぞれに大崎連翁之碑と弥冨寛一翁之碑が建立されています。

大崎連は今の雲仙市吾妻町にあった山田村の庄屋の生まれで、大地主であった大崎家の養子となり、明治の市町村制の中で山田村の初代村長となった人です。村民の生活の安定を願って明治26年に山田干拓の事業に着手しますが、軟弱地盤や暴風雨の影響など幾多の困難があり、大崎連は大崎家の私財のほとんどを動員したにもかかわらず、干拓を完成させることができませんでした。山田干拓は大崎連の後、有明海で干拓事業を展開していた新見七之丞、大倉財閥の大倉粂馬へと順に引き継がれ、大正5年にようやく一工区が完成することができました。

弥冨寛一は佐賀県の富豪である弥冨家の人で、山田干拓の二工区の権利を新見七之丞から取得しました。一工区の完成から10年後の大正15年に二工区の事業に着手し、高潮の被害にもあいながらも昭和5年に二工区を完成させました。

これらの先人の努力によって雲仙市吾妻町には250ヘクタール余りの水田が拓かれることとなり、地域の方々はその努力と成果を称えるため、戦後の食糧難の頃に記念碑を建立しました。

このページの掲載元

- 諫早湾干拓課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2051

- ファックス番号 095-895-2595