貧酸素水塊とは

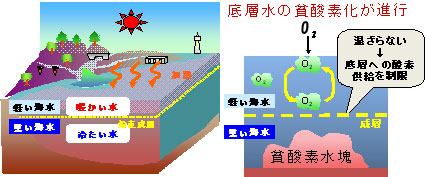

気温が高くなる夏場、海の表面に近い部分の海水が暖められることで、底の方の海水との間に比重の違いが生じます。すると、海水の上下の混合が起こりにくくなってしまいます。加えて、海の底に溜まった有機物をエサとする微生物が海水に溶け込んだ酸素を消費し続ける結果、海の底の海水は、酸素が少ない状態になってしまいます。このような状態の水の層を貧酸素水塊といいます。 酸素が少ないこと自体、生き物にとって好ましくありませんが、貧酸素の状態では海底から栄養分が溶出したり、毒性が強い硫化水素が発生することもあり、海底に生きる生物の生存を脅かします。また硫化水素が溶け込んだ水が岸に押し寄せる現象は青潮と呼ばれ、沿岸の生き物にも影響を及ぼすおそれがあります。

青潮とは

貧酸素状態の海の底では、硫酸還元菌の働きによって、生き物にとって毒性の強い硫化水素が発生し、これが沿岸部の表層付近に上昇した際に、硫黄酸化物の小さな粒子に変わり、海水の色が乳青色や乳白色になる現象のことをいいます。青潮が発生すると魚のへい死を起こすおそれがありますので、沿岸の養殖業などでは対策が必要となります。

このページの掲載元

- 地域環境課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)

- ファックス番号 095-895-2572