家庭内での家族の喫煙

主流煙と副流煙

たばこの煙には喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上がる「副流煙」の2種類があります。周囲の人が影響を受ける副流煙は燃焼温度が低いため、有害物質の多くが分解されていません。またフィルターも通していないため、非常に危険な煙と言えます。

受動喫煙

本人は喫煙しなくても他人の喫煙により生じた有害物質を含む煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。子どもがたばこの煙を吸わされることにより、乳幼児突然死症候群、喘息の原因になります。また、咳やたんなどの呼吸器症状、呼吸機能低下、中耳の病気、虫歯等になる可能性もあります。

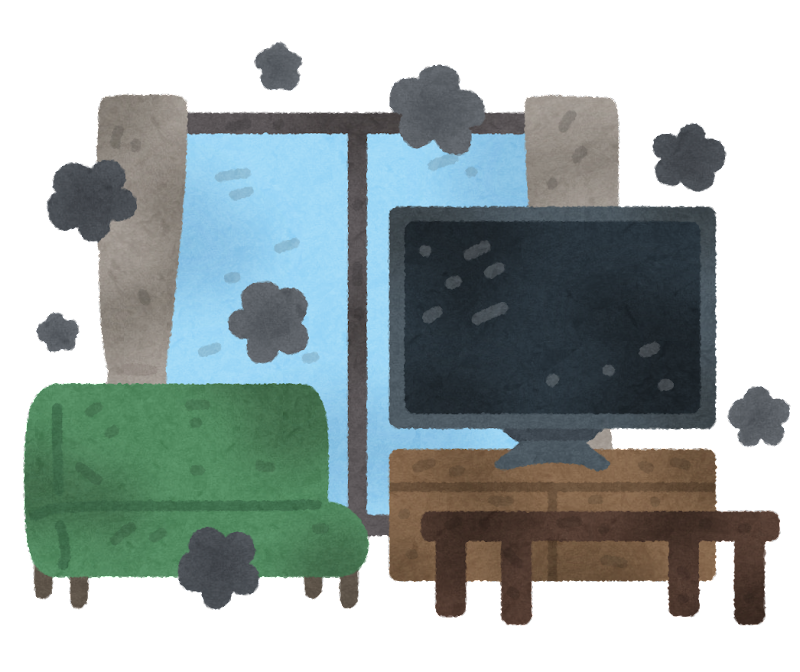

三次喫煙(サードハンド・スモーク)

子どもの前でたばこを吸わないなら大丈夫というわけではありません。たばこを消した後も化学物質が残留しています。この化学物質を吸入することを残留受動喫煙、または三次喫煙(サードハンド・スモーク)といいます。

例えば、たばこを吸った部屋のソファーやベッドやカーテンの表面には、化学物質が残留しています。別の部屋でたばこを吸ったとしても、喫煙者の呼気や、髪の毛、衣類にも化学物質が残留しているため三次喫煙が発生します。子どもの前でたばこを吸わなくても、吸ったあとの部屋や車に子どもが入ったり、吸ったあとに子どもと触れ合うことで、子どもへの三次喫煙による健康影響が考えられます。

例えば、たばこを吸った部屋のソファーやベッドやカーテンの表面には、化学物質が残留しています。別の部屋でたばこを吸ったとしても、喫煙者の呼気や、髪の毛、衣類にも化学物質が残留しているため三次喫煙が発生します。子どもの前でたばこを吸わなくても、吸ったあとの部屋や車に子どもが入ったり、吸ったあとに子どもと触れ合うことで、子どもへの三次喫煙による健康影響が考えられます。

妊婦の喫煙

早産、低出生体重、胎児発育遅延や、出生後は乳幼児突然死症候群になる危険があります。また、不妊や、子宮外妊娠、常位胎盤早期剥離、前置胎盤等になる可能性もあります。

早産、低出生体重、胎児発育遅延や、出生後は乳幼児突然死症候群になる危険があります。また、不妊や、子宮外妊娠、常位胎盤早期剥離、前置胎盤等になる可能性もあります。

妊娠前に禁煙すると、子どもの出生体重は、たばこを吸わない妊婦とほぼ同じになります。妊娠3ヶ月から4ヶ月までに禁煙すると、低出生体重、早産、周産期死亡のリスクが低下します。出産後に禁煙すると、子どもがたばこの煙を吸わされる機会が減るため、受動喫煙を避けられます。

たばこは子どもの家庭用品等の誤飲事故の主要な原因

生後6か月から17か月の乳幼児に多く、特に6か月から11か月の乳児に発生が集中しています。家庭内での喫煙や、部屋にたばこや灰皿などのたばこ製品があることが要因です。

生後6か月から17か月の乳幼児に多く、特に6か月から11か月の乳児に発生が集中しています。家庭内での喫煙や、部屋にたばこや灰皿などのたばこ製品があることが要因です。

たばこの誤飲は、急性ニコチン中毒を引き起こすことがあり、とても危険であり、たばこが溶け込んでいる液体を間違って飲んだ場合は、体内に吸収される時間が早いため、さらに危険になります。たばこや灰皿は乳幼児の手の届かないところに保管するなど、それらの取扱いや置き場所に細心の注意を払うことが必要です。

このページの掲載元

- 国保・健康増進課

- 郵便番号 850-8570

長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)

- ファックス番号 095-895-2575