歯周病予防について(知識編)

※本解説は、本県が作成した歯周病予防のマニュアル「歯ぐきの病気を知ろう!」をもとにHP用に編集を加え再構成しています。

1.歯周病の予防知識

(1)歯みがき(ブラッシング)の必要性

むし歯も歯周病もプラーク中の細菌が原因で起こります。この細菌の塊を歯垢(プラーク)といいます。

歯垢(プラーク)は、ねばねばしていて歯にしっかりとくっつき、うがいや口をゆすいだくらいでは取れません。したがって、歯ブラシでこすって取る必要があります。(この行為を「ブラッシング」といいます。)

現代人の食べ物は一般に柔らかく、砂糖を使っていることが多いので、これを餌に口の中の細菌がプラーク(歯垢)を形成し、むし歯や歯周病になりやすい環境にするわけです。

このことから、予防のためにはしっかりとブラッシングすることが重要です。いろいろな手段と道具を駆使して歯についた歯垢(プラーク)を除去し、口の中の健康を回復および維持することが必要となります。

このように、ブラッシングで歯垢(プラーク)を取り除き、お口の健康管理を行うことをプラークコントロールといいます。

(2)毎日の歯みがきについて

現在では、毎日歯を磨く人の割合は95%にも達し、しかも1日に2回以上磨く人はなんと60%近くもいます。それなのにどうして歯周病になる人が多いのでしょうか?

おそらく、歯は磨いているけれども歯周病を予防できるほどには磨けていない、つまり効果的な歯磨きには至っていないということが原因だろうと考えられます。

したがって、歯周病を予防するうえで、特にブラッシングが必要な場所に歯ブラシがあたらなければ、1日何回も歯みがきをしていても効果がない、磨けていないということになります。

つまり、歯ブラシで「磨いている」のと「磨けている」のとでは必ずしも同じではないということに注意しましょう。

歯みがきをするという考え方

| 磨いている |

毎日ブラッシングしているという自己満足であり、1日何回も歯みがきしても効果が少ない。 |

| 磨けている |

プラークコントロールに必要な場所をブラッシングできていて、1日1回でも効果が高い。 |

(3)ブラッシングが必要な場所

歯ブラシを使って磨く時の重要なポイントは、どこに歯垢(プラーク)がつきやすいかを知ることです。一般に、3大プラークゾーンと呼ばれる部位があります。

歯ブラシを使って磨く時の重要なポイントは、どこに歯垢(プラーク)がつきやすいかを知ることです。一般に、3大プラークゾーンと呼ばれる部位があります。

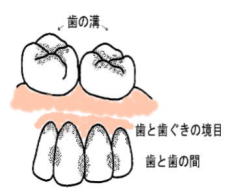

3大プラークゾーンとは、歯と歯の間,歯と歯肉の境目,そして歯のかみ合わせのところです(図1)。特に歯肉に近い部分(歯と歯の間,歯と歯肉の境目)は歯周病に大きく関与するので重要です。プラーク(歯垢)の付きやすい場所を知り、しっかり取りたいという目的意識を持ってブラッシングをすることが大切なのです。

なお、前述((2)毎日の歯みがき)の中で、歯みがきがをして「磨けている」というのは、この歯垢(プラーク)のつきやすい3大プラークゾーンに歯ブラシが正確に当たっていることを言っています。

図1 3大プラークゾーンの模式図

2.ブラッシングによる歯周病予防

現在、歯周病予防は歯ブラシによるブラッシングが主な予防方法です。

したがって、正しいブラッシング方法を覚え、生活習慣に活かすことが重要です。また、歯科医院等で専門家にチェックや歯石除去などの予防処置をしてもらうなどの定期的な予防管理も歯周病予防を行うコツです。

(1)歯ブラシの選び方

基本的には自分が使いやすいと思える歯ブラシを選べばよいのですが、口の中のすみずみまで(歯の生え際まで)届くように、小型で毛先がストレートで、ナイロン毛のものがよいと考えられています。硬さはふつうか柔らかめがよいでしょう。使っているうちに毛先が開いてきますが、そうなるとプラーク(歯垢)の除去効果が落ちたり、歯肉を傷つけたりするので、一ヶ月に一回は歯ブラシを変えた方が無難です。使用後は水洗して乾燥させましょう。歯周病では歯ぐきが下がり歯根が出てきたり、歯周ポケットがある場合は毛先が長いブラシが必要になりますので、歯科医院等で専門家にご相談ください。

(2)ブラッシング方法

歯周病を予防するための歯ブラシによる歯磨き法として有名なのが次に挙げる二つの方法です。いずれも、歯と歯肉の境目のプラーク(歯垢)を除去する効果が高い磨き方です。

他にもブラッシング方法がありますが、重要なのは歯肉に近い部分(歯と歯の間,歯と歯肉の境目)

詳しくは、HPの「歯みがき講座」ご覧下さい。

- スクラビング法

- バス法

(3)ブラッシングのコツ

1)ブラッシングする順番を決める

プラークコントロールをする以上、ただ、だらだらと歯を磨くのではなく、目的意識をもって磨いて欲しいのですが、どうしても磨きやすいところばかり磨いてしまい、磨き忘れるところがでてきます。例えば右上の頬側(歯の表側)の奥から前歯をとおり左奥へ磨くなど順番を決めておくと、満遍なく磨けて効果的です。

2)どこを磨いているかを鏡で見る

正しく磨いているつもりでも実際は磨けていないことが多いものです。磨いている場所を鏡で確認しながら磨き残しがないように磨くことをお勧めします。

3)毎日のブラッシングは回数を多くするよりも1回を確実に行う

1日に何回も歯みがきをしても磨けない場所があれば、結局ブラッシングしていないことと同じであるため、歯周病予防の効果はありません。それよりも1日1回丁寧に磨く場所を鏡で確認しながら順番に磨き残しがないようにブラッシングすることをお勧めします。

(4)歯ブラシの補助器具を使う

正しいブラッシング方法を覚え、歯ブラシを使って一生懸命に歯周病予防に努めても、正しいブラッシング方法でもどうしても歯ブラシの毛先が届かない場所があります。一体、どこでしょうか?それは、歯と歯の間の部分です。くぼんでいて奥行きがあるので、歯ブラシの毛先が届かないのです。そんな時の力強い味方が「補助的清掃用具」と呼ばれる特殊な歯磨きの道具です。

しかし、さまざまな種類がありますから、詳しくは最寄りの歯科医院で紹介してもらってください。

ここでは代表的な歯間ブラシ,デンタルフロスについて紹介します。

図2が歯間ブラシ,図3がデンタルフロスです。一般的には歯と歯の隙間が広い場合は歯間ブラシ,狭い場合はデンタルフロスを使いますが、他にもトゥースピック(歯科用三角ようじ)などの補助的清掃器具があります。歯間ブラシは超極細から極太(SSSからLLサイズまで)まで揃っていますので、隙間の大きさに合ったものを選んでください。デンタルフロスは歯と歯の間を通過しやすいように鑞を塗ってあるものもあります(ワックスタイプ)。

ただし、補助器具は、歯垢(プラーク)を機械的に取り除く道具ですが、主な使用目的が以下のとおりですのでうまく利用することが重要です。

- 歯間ブラシ・トゥースピック:歯肉に近い部分の歯垢(プラーク)を取り除く歯周病予防用

- デンタルフロス:歯と歯が接触している部分の歯垢(プラーク)を取り除くむし歯予防用

いずれにしても、歯ブラシの補助器具として利用しますので、正しいブラッシング方法を覚え、どうしてもブラッシングが困難な場所に利用することが、生活習慣として定着するこつです。

補助器具は、使用が難しい場合や口腔内を傷つける場合もありますので、最寄りの歯科医院で正しい使い方の指導を受けるようにしましょう。

(参考) 電動歯ブラシについて

電動歯ブラシは電力を用いて歯ブラシの毛先に振動を与えて歯垢(プラーク)をこすり取る方法で、さまざまな種類の電動歯ブラシが市販されています。歯垢(プラーク)除去効果も高いのですが、使用方法を誤ると歯肉を傷つけてしまいますので、歯科医院で使用法の指導を受け、推薦されるものを使用した方が良いと思います。

また、市販品を買われた場合は、正しくブラッシングできているか(または効果のある磨き方をしているか)を確認するため、歯科医院等の専門家に現物を持っていきアドバイスを受けることをお勧めします。

4.洗口液の利用

基本的には歯ブラシと補助的清掃用具を使用すればプラークコントロールは達成できるのですが、歯並びや手先の器用さ,歯垢(プラーク)の付着部位などにより、毎回は完全に除去できない部位もでてくるでしょう。そのような時、薬用の液状の洗口液が道具の届かない所にまで到達し、殺菌効果を発揮することが可能です。さらに口臭予防にも有効なため、若い女性を中心とした静かなブームになっています。使い方はいたって簡単です。説明書に従って、決められた時間、口をゆすいでください。現在、たくさんの洗口液(図4)が市販されていますが、配合されている薬の種類が異り、味も違うため、どれを選ぶべきかに苦慮するかも知れません。その選択は歯科医院で相談されることをお薦めします。

基本的には歯ブラシと補助的清掃用具を使用すればプラークコントロールは達成できるのですが、歯並びや手先の器用さ,歯垢(プラーク)の付着部位などにより、毎回は完全に除去できない部位もでてくるでしょう。そのような時、薬用の液状の洗口液が道具の届かない所にまで到達し、殺菌効果を発揮することが可能です。さらに口臭予防にも有効なため、若い女性を中心とした静かなブームになっています。使い方はいたって簡単です。説明書に従って、決められた時間、口をゆすいでください。現在、たくさんの洗口液(図4)が市販されていますが、配合されている薬の種類が異り、味も違うため、どれを選ぶべきかに苦慮するかも知れません。その選択は歯科医院で相談されることをお薦めします。

また、現在、日本で含嗽剤として認可された医薬品は市販されていませんが、米国の歯科疾患予防のガイドライン(1989年)では、歯周病には、クロルヘキシジンを使った洗口剤が、歯周病に効果があるとして推奨されています。

このページの掲載元

- 国保・健康増進課

- 郵便番号 850-8570

長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)

- ファックス番号 095-895-2575