新型コロナウイルス感染により、 小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有する等、重症化リスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。令和4年2月21日から小児を対象としたワクチン接種が進められ、令和5年3月8日からは、オミクロン株流行下での新たな知見を踏まえ、オミクロン株BA.4-5対応2価ワクチンによる追加接種がはじまりました。令和5年9月20日からは、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンよる接種(初回接種・追加接種)が可能となりました。

なお、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(重症化予防効果等)とデメリット(副反応のリスク)の双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、本人と保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

目次 ※クリックすると記載箇所へ移動します。

小児用ワクチンの接種が受けられる時期

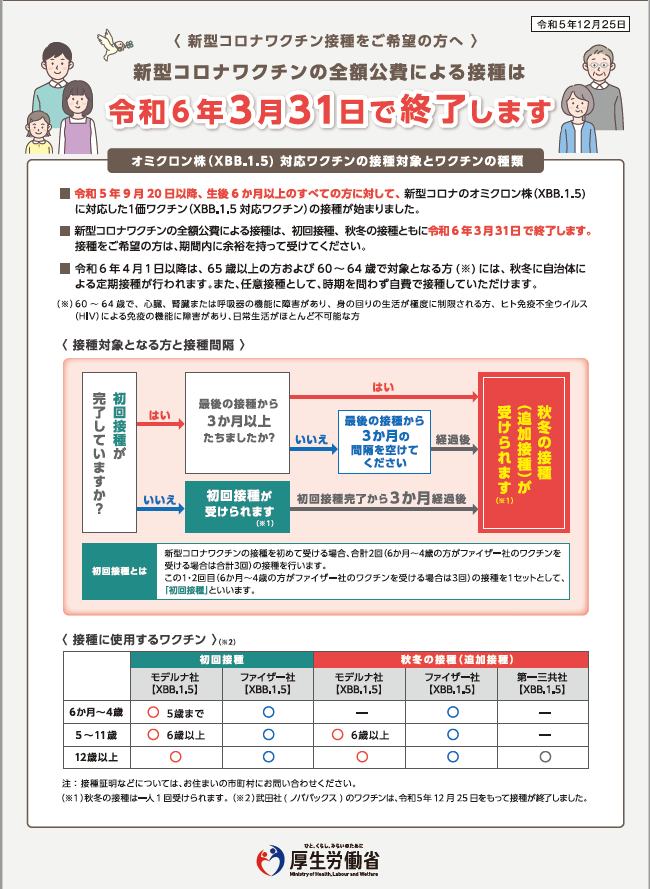

- 小児へのワクチン接種は、令和4年2月21日から令和6年3月31日までです。

- 全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

※乳幼児(生後6か月~4歳)接種で初回接種を受けた方へ

- 乳幼児(生後6か月~4歳)のファイザー社ワクチンでの初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずはファイザー社の乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。

- 乳幼児(生後6か月~5歳)のモデルナ社ワクチンでの初回接種は、2回で1セットです。2回目までの接種までに6歳の誕生日を迎えた場合、1回目と同様の初回接種2回目のワクチンを接種していただき、モデルナ社の乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。

使用するワクチン

初回接種に使用するワクチン

- 「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」(令和5年9月20日より)

ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

- 「モデルナ社スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)」(6歳~11歳)(令和5年11月1日より)

モデルナ社の12歳以上のものに比べ、接種量が1/2 (0.5ml)となっています。

追加接種に使用するワクチン

- 「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」

ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

- 「モデルナ社スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)」(6歳~11歳)

モデルナ社の12歳以上のものに比べ、接種量が1/2 (0.25ml)となっています。

接種対象者

- 5歳以上11歳以下の方

- 特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧表等を公表しています。

初回接種について(1・2回目)

令和6年3月31日までに初回接種を完了できない場合、残りの接種は自費で受けていただくことになります。初回接種を希望される方は、できるだけ、令和6年3月31日までに必要な接種を完了できるよう余裕を持って受けていただくようお願いします。

ファイザー社コミナティ筋注 5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)

- 通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

- 1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをおすすめします。

- 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回とも同じ「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」を接種することになります。

- ファイザー社の乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は3回で1セットです。3回目の接種までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。小児用のワクチンで初回接種を受けなおす必要はありません。

- 令和5年9月19日以前に小児初回接種の1回目を接種され、初回接種が完了していない場合は、1回目接種のワクチンの種類に関わらず、令和5年9月20日以降はファイザー社の5~11歳用XBB対応1価ワクチンを接種することになります。交互接種となるため、2回目の接種は、1回目接種日より、27日以上の間隔を空けて接種することになります。

モデルナ社スパイクバックス筋注 6歳~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)

- 通常、4週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

- 1回目の接種から間隔が4週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをおすすめします。

- 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回とも同じ「モデルナ社スパイクバックス筋注6~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」を接種することになります。

- 乳幼児での初回接種が完了している場合は、小児用のワクチンで初回接種を受けなおす必要はありません。

令和5年秋開始接種(追加接種)について

- 令和5年秋開始接種として、令和5年9月20日から令和6年3月31日までに、希望する全ての方を対象に期間中、1回接種できます。

- 使用するワクチンは「ファイザー社コミナティ筋注5~11歳用(1価:オミクロン株XBB.1.5)」もしくは「モデルナ社スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5)」(6歳~11歳)となります。

- 初回接種完了後、前回の接種後3か月以上の間隔を空けて接種できます。なお、小児用オミクロン株対応2価ワクチン接種から3か月以上経過した後であれば、小児用XBB.1.5対応1価ワクチンでの追加接種ができます。

- 1・2回目で小児用ワクチンを接種された方が3回目接種の時点で12歳に達している場合は、大人用(12歳以上用)のワクチンを接種することになります。

他のワクチンとの接種間隔

- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、同時接種が可能です。

しかし、インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種することはできません。

- インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチン接種を同時接種する場合は、原則13日以上の間隔を空けてください。

ワクチンの効果と安全性について

- 新型コロナワクチンの有効性については、オミクロン流行下では、感染予防・発症予防効果の持続期間等は2~3か月程度であり、重症化予防効果は1年以上一定程度持続することに加えて、流行株に合わせたワクチンの追加接種を行うことで、追加的な重症化予防効果等が得られると報告されています。

- ワクチンの安全性確保のため、臨床試験結果などに基づいて、ワクチンの安全性についての審査が行われています。国内でのワクチン接種の開始後は、副反応を疑う事例について、専門家による評価を行っています。

XBB.1.5対応ワクチンについて

- 非臨床試験において、追加接種として、XBB.1.5対応ワクチンを投与したマウスでは、投与の1か月後にオミクロン株XBB系統(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.16.1、XBB.2.3、EG.5.1)に対して中和抗体の誘導が認められました。 出典:薬事・食品衛生審議会提出資料

- この試験での中和抗体価のデータに加えて、これまでの2価ワクチンに関する知見を踏まえて、XBB.1.5対応ワクチンにはオミクロンXBB系統への有効性が期待できると考えられます。

- これまで実施された臨床試験におけるデータや接種後の副反応の発現状況等から、大きな差がないことが確認されていることを踏まえ、既承認の製剤と基本的には同様であり、特段の懸念はないものと考えられ、それぞれ令和5年(2023年)9月1日及び9月12日に薬事承認されています。

詳しくは、、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンQ&A(小児接種)

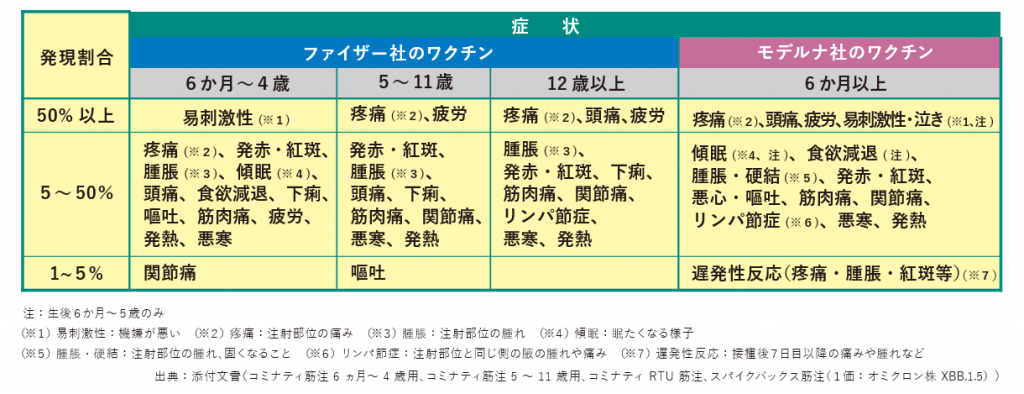

ワクチンによる副反応

- 各年齢おいて、下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られています。

【接種後数日以内に現れる可能性がある症状について】

- 副反応については、12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が臨床試験で確認されており、殆どが軽度又は中等度であり回復しています。現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

- 臨床試験では、12歳以上と同様、2回目の接種時の方が1回目接種時より発現頻度が高かった症状も多く、また接種後1か月間では、頻度は低いものの、リンパ節症(リンパ節の腫れや痛み等)も報告(0.9%)されています。ファイザー社が5~11歳を対象に実施した追加接種に係る臨床試験においても、リンパ節の腫れは2回目よりも3回目で多く(2%程度)報告されていますが、症状はほとんどが軽度または中等度であり、接種から約1週間で回復することが確認されています。

- ごくまれに、接種後短時間でアナフィラキシー(急性アレルギー反応)を起こすことがあります。じん疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。呼びかけに反応しないなど意識レベルの低下を伴う場合をアナフィラキシーショック呼びます。接種後に、もしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応できるよう、接種会場や医療機関では適切な医療体制が整備されています。

- ごくまれですが、米国では小児でも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。その報告頻度は12~17歳の男性と比較して低かったことが確認されています。ワクチン接種後4日程度の間に胸の痛みや動機、息切れやむくみなどの症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診してください。詳しくは、新型コロナワクチンQ&A(外部サイト)をご覧ください。

- 本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。

- 厚生労働省では、接種後の副反応を疑う事例を収集し、専門家による評価を行うとともに、接種後の健康状況に係る調査を実施しています。厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)(外部サイト)

小児と保護者の方へのお知らせ資料

ファイザー社 新型コロナワクチン(5~11歳)小児初回接種についての説明書(ファイザー_XBB)[PDFファイル/715KB](2023年9月)

モデルナ社新型コロナワクチン(6~11歳)小児初回接種についての説明書(モデルナ_XBB)[PDFファイル/736KB]

ファイザー社 新型コロナワクチン(5~11歳)小児追加接種について保護者の方への説明書(ファイザー_XBB)_2[PDFファイル/706KB](2023年9月)

モデルナ社(6~11歳)小児追加接種についての説明書(モデルナ_XBB)09141200[PDFファイル/759KB](2023年9月)

接種券の発送

接種券の発送は、市町ごとで異なります。

詳しくは、各市町の相談窓口へお問い合わせください。

接種を受けることができる場所

(1)原則として、住民票所在地の市町(以下、「住所地」という。)の医療機関や集団接種会場での接種を受けていただくことになりますが、基礎疾患を持つ方が住所地外のかかりつけ医の下で接種を受けることもできます。詳しくは、医療機関やお住いの市町にお問い合わせください。

(2)住所地外の医療機関において接種を受けようとする場合、原則、接種を受ける方は事前に接種医療機関が所在する市町に「住所地外接種届」を申請し、当該市町から「住所地外接種届出済証」の交付を受ける必要があります。しかし、日頃から住所地外の医療機関へ受診されている方もいるため、県では、小児へのワクチン接種を円滑に進めることを目的に、「住所地外接種届」の申請を省略できる体制※を整えました。なお、「住所地外接種届」を省略することができる市町は、下表のとおりです(一部の市町においては、従前どおり、申請が必要な場合があります)。詳しくは、接種を行う医療機関や市町へお問い合わせください。なお、本取扱いは3回目接種においても適用されます。

【小児(5歳以上11歳以下)ワクチン接種に係る住所地外接種届出_省略可否_市町一覧】(令和4年10月12日時点)

| 市町名 | 届出の可否 | 市町名 | 届出の可否 |

| 長崎市 | 省略可 | 雲仙市 | 省略可 |

|---|---|---|---|

| 佐世保市 | 省略可 | 南島原市 | 省略可 |

| 島原市 | 省略可 | 長与町 | 省略可 |

| 諫早市 | 省略可 | 時津町 | 省略可 |

| 大村市 | 省略可 | 東彼杵町 | 省略可 |

| 平戸市 | 省略可 | 川棚町 | 省略可 |

| 松浦市 | 省略可 | 波佐見町 | 省略可 |

| 対馬市 | 届出必要 | 小値賀町 | 省略可 |

| 壱岐市 | 届出必要 | 佐々町 | 省略可 |

| 五島市 | 省略可 | 新上五島町 | 届出必要 |

| 西海市 | 届出必要 | ||

「住所地外接種届」の申請を省略できるケースは、次の①と②のとおりです。

①住民票所在地の医療圏域内において、住民票所在地とは異なる市町の個別接種医療機関で接種を受ける場合

*医療圏とは、医療体制を整えるため、県が設けた地域区分のことです。詳しくはこちら[PDFファイル/192KB]

(例1)「平戸市」や「松浦市」にお住いの方が、同一の医療圏域内(佐世保・県北医療圏)の「佐世保市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、佐世保市への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

②住民票所在地と隣接する市郡の個別接種医療機関で接種を受ける場合

(例2)「西彼杵郡(長与町、時津町)」にお住いの方が、隣接する「長崎市」や「諫早市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「長崎市」や「諫早市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

(例3)「東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)」にお住いの方が、隣接する「佐世保市」や「大村市」内の個別接種医療機関で接種を受ける場合、「佐世保市」や「大村市」への住所地外接種届出の申請を省略することが可能です。

接種当日の注意点、お持ちいただくもの

【注意点】

- 予診、接種に同席できる保護者の同伴が必要です。なお、保護者の方が特段の理由で同伴することが出来ない場合、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が保護者からの委任を受けて同伴することが可能です。

- 37.5度以上の発熱や体調不良の場合、ワクチン接種を受けることができません。

- 肩を出しやすい服装でお願いします。

【当日お持ちいただくもの】

- 市町から送付された接種券、予診票

- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

- 母子健康手帳(子どものワクチン接種歴は、母子健康手帳で管理しているため、接種当日は可能な限りご持参ください)

- お薬手帳(可能であれば)

接種後の注意点

- 接種を受けた日の激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。

- 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応(医療機関への受診等)をとってください。

XBB対応ワクチン接種後のお知らせ_ファイザー[PDFファイル/1MB]

XBB対応ワクチン接種後のお知らせ_モデルナ[PDFファイル/1MB]

-

新型コロナワクチンの接種は、県民の皆様に受けていただくようおすすめしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種のメリット(感染予防効果等)とデメリット(副反応)のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

- なお、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。

-

また、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

幼稚園・学校におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は、「子どものSOS相談窓口」(外部サイト)

人権相談に関する窓口は、こちら(外部サイト)

ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&Aはこちら(外部サイト)

Q&A、相談窓口

|

1)ワクチンに関する疑問は

|

<厚生労働省新型コロナワクチンQ&A特設サイト>(外部サイト) <厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター> 電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル) 受付時間:9時から21時(土日祝含む) 対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語 ※番号をお確かめのうえ、お間違えのないようご注意ください。 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください(外部サイト) |

|---|---|

| 2)小児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合のご相談や接種後の副反応等に関する専門的なご相談は |

<長崎県新型コロナワクチン接種相談センター> 電話番号:0120-764-060(フリーダイヤル) FAX:0800-080-6976(聴覚障害者向け)FAX送信票[Wordファイル/26KB] 受付時間:9時から18時まで(土日祝含む) ※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようご注意ください。 ※令和6年3月31日で終了いたします。4月1日からは、県担当課にて相談対応いたします。 |

3)接種に関するお尋ね(接種会場、予約方法など)

お住いの市町の相談窓口にお尋ねください。

予防接種健康被害救済制度

- 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。

- 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。

- 相談及び申請窓口は、お住いの市町となりますので、市町へお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

リーフレット_健康被害救済制度(厚生労働省作成)[PDFファイル/852KB]

その他(関連サイト)

- 新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)

- 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(厚生労働省ホームページ)

- 厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料について(厚生労働省ホームページ)

- 日本小児科学会_学会の考え方・提言・見解等(外部サイト)

- 国内の小児のCOVID-19の現状とワクチン(2023/8/9)第49回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

このページの掲載元

- 地域保健推進課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466

- ファックス番号 095-895-2577