梅毒とは

梅毒は、梅毒トレポネーマという原因菌が性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接触すること)によってうつる感染症です。

感染すると全身に様々な症状が出ますが、薬物治療で完治が可能です。ただし、検査や治療が遅れたり、放置すると、長時間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。

時に無症状で進行することもあるため、完治したことを確認しないまま途中で治療を中断してしまわないことが重要です。

完治しても、感染を繰り返すことがあり、再度感染しないよう予防が必要です。

主な感染経路

具体的には、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)等が原因となります。

梅毒の症状

感染したあと、経過した期間によって症状の出現する場所や内容が異なります。

第1期:感染後約3週間

感染がおきた部位(主に口の中、肛門、性器等)にしこりや潰瘍(かいよう)ができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。

これらの症状は、痛みがないことも多く、治療をしなくても症状は自然に軽快しますが、ひそかに病気が進行する場合があります。

(写真)感染から約3週間後、唇にくぼみ(潰瘍)ができている様子。

写真提供:一般社団法人日本性感染症学会

第2期:感染後数ヶ月

治療をしないで3か月程度経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、淡い赤色の発疹(バラ診)が、手のひら、足の裏、身体全体に出ることがあります。その他にも、肝臓、腎臓などの前身の臓器に様々な症状を呈することがあります。

発疹は治療をしなくても数週間以内に消える場合がありますが、梅毒が治ったわけではありません。いったん消えた症状が再度見られることがあります。

(写真)感染から約3か月後、全身に痛くもかゆくもないピンク色の発しんが出ている様子(バラ疹)

写真提供:一般社団法人日本性感染症学会

(写真)感染から約3か月後、手のひらに痛くもかゆくもないカサカサした斑点が出ている様子(バラ疹)

写真提供:一般社団法人日本性感染症学会

晩期顕性梅毒(感染後数年)

感染後数年程度経過すると、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が出現し、周囲の組織を破壊してしまうことがあります。

また、大動脈瘤などが生じる心血管梅毒や精神症状や認知機能の低下などを伴う進行梅毒、歩行障害などを伴う脊髄癆(せきずいろう)がみられることがあります。

先天梅毒

妊娠している人が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こることがあります。

治療について

梅毒には抗菌薬が有効で、一般的には抗菌薬の内服もしくは注射で治ります。神経梅毒などの場合は、抗菌薬の点滴により治療が行われます。

内服治療の場合、内服期間は病気などを考慮して医師は判断します。医師の許可を得るまでは、症状が良くなっても、自己判断で内服を中断しないようにしましょう。また、医師が安全と判断するまでは、性交渉等の感染拡大につながる行為は控えましょう。

また、感染の可能性がある周囲の方(パートナー等)も検査を受け、必要に応じて、治療を受けることが重要です。

予防方法について

- 不特定多数の人と性行為を行わない

- コンドームを正しく使用する(オーラルセックスやアナルセックスの時も)

- パートナーと一緒に検査、治療を行うこと(再感染の防止)

検査について(事前予約制)

- 県内の最寄りの保健所で検査ができます。検査は無料・とく名です。事前の予約が必要ですので、詳しくは、各保健所のホームページ等で確認ください。

- 検査は採血により行います。

- 心配なことがあってから5週間以上経過してから検査を受けましょう。※感染の初期には検査を受けても正確な判定ができない期間(ウインドウ期)があります。(HIV等の性感染症の検査を同時に受ける場合は3か月以上経過してから検査を受けましょう。)

【医療機関のみなさまへ】発生届出時の追加調査について

令和6年5月1日以降に梅毒の診断を行った際は、下記の梅毒調査票の内容を感染症サーベイランスシステムへ入力またはFAXにてご報告をお願いします。

感染症サーベイランスシステムへの提出方法[PDFファイル/496KB]

FAXで提出する場合は、発生届と一緒に管轄保健所へ提出をお願いします。

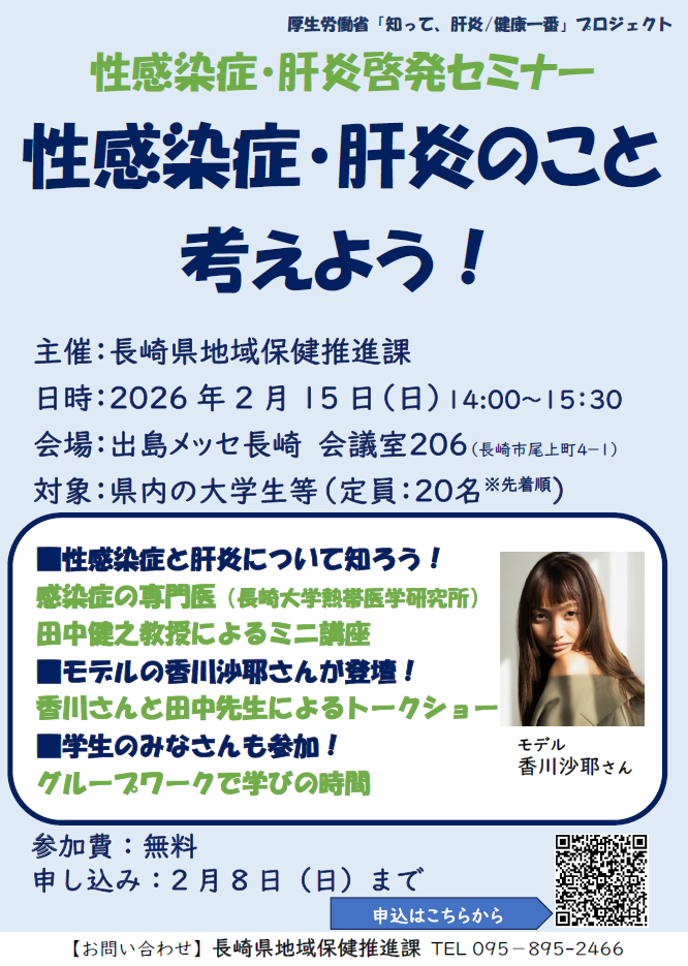

【県内大学・専門学校等の学生のみなさまへ】性感染症・肝炎啓発セミナー ★参加者募集中★

2026年2月15日(日)出島メッセにて、県内大学・専門学校等の学生を対象に、肝炎や性感染症に関するセミナーを開催します。

感染症の専門医:田中健之教授(長崎大学熱帯医学研究所)のミニ講話、モデルの香川沙耶さんと田中先生とのトークショー等があります。ご興味がある県内の大学生・専門学校生の方、参加しませんか。

参考

このページの掲載元

- 地域保健推進課

- 郵便番号 850-8570

長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466(感染症対策担当)、095-895-2468(保健企画担当)

- ファックス番号 095-895-2577