COVID-19をモデルとした長崎県における感染症疫学解析体制の構築

| 区分 | 経常研究 |

|---|---|

| 概要 |

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の長崎県内陽性株について、次世代シーケンサー(※1)による分子疫学(※2)解析を行い、記述疫学(※3)と併せて総合的解析を実施し、成果を行政や県民に還元するとともに、疫学解析技術を他感染症や新興感染症に応用する。 (※1)次世代シーケンサー:大量のDNA断片の塩基配列を高速で解読する解析機器 (※2)分子疫学:疫学に分子生物学的技術を採用した解析方法 (※3)記述疫学: 人間集団における疫病の疫学特性(発症頻度、分布、関連情報)を、人・場所・時間別に詳しく正確に観察・記述する疫学研究 |

| 期間 | 令和4年度から令和6年度まで |

感染症の究明・拡大防止に係る試験・検査

感染症発生動向調査事業に係る情報の収集・解析・還元および検査

感染症法に基づき、有効かつ的確な感染対策を図るため、感染症の発生情報を収集・解析し、その結果の県民や医療関係者への迅速な提供を行っています。

この役割を果たすため、長崎県感染症情報センターを設置し、関係機関等と連携を図っています。

また、病原体サーベイランス実施要領に基づき、県内で流行している病原体の情報を収集・解析し、感染対策に役立つよう情報還元・公表しています。

感染症流行予測調査事業に係る検査

国の委託事業として、ワクチン施策に資する調査を行っています。長崎県では日本脳炎とロタウイルスの調査に参加しています。

<日本脳炎感染源調査>

流行期の6月~9月にかけて、県内産豚の日本脳炎ウイルスに対する抗体価を測定し、流行状況を把握します。

<ロタウイルス感染源調査>

県内の2医療機関の協力のもと、ワクチン効果やワクチン効果の低いウイルス株の出現を監視する調査を行っています。

フードミクスによる県産品の品質評価技術の確立

| 区分 | 経常研究 |

|---|---|

| 概要 | 県産品の優位性を数値化するために、食品中農薬分析等の技術を応用して、食品内在性成分を網羅的に分析し、データマイニング手法を用いて、県産品の特長を探索する。それにより、県産品の「見える化」が図られ、ブランド強化に寄与する。 |

| 期間 | 令和5年度から令和7年度まで |

食の安全・安心の確保に係る試験・検査

食品等の規格基準検査

食品の安全確保のため、味噌、シロップなど幅広い食品に使用される保存料や加熱食肉製品に使用される発色剤などの食品添加物、揚げ麺製品を対象とした油脂の劣化の指標である酸価・過酸化物価の検査など、食品衛生法による種々の規制に基づき法の基準に適合しているかどうかの検査を行っています。

残留農薬検査

県内に流通している農産物について、農薬が基準値を超えて残留していないか検査を行っています。

食品中の動物用医薬品及び残留抗菌剤の検査

養殖魚や乳において、合成抗菌剤及び抗生物質等14種類が、食品衛生法で定められた基準を超えて残留していないか検査しています。

食品中のアレルギー物質の検査

長崎県内で流通している加工食品について、特定原材料に含まれる食品アレルギー誘発物質について検査します。

*特定原材料とは

特にアレルギーを起こしやすいとされる食品のうち、発症数、重篤度から考えて表示する必要が高いものとして表示が義務化された7品目

卵、乳、小麦、えび、かに・・・症例数の多いもの

そば、落花生・・・症状が重篤であり、生命に関わるため特に留意が必要なもの

食中毒の検査、食中毒起因菌汚染実態調査

県立保健所管内発生の食中毒事件について、ノロウイルス及びその他の起因菌の検索・鑑別・同定及び疫学的解析を行い、食中毒起因病原体の確定および感染(汚染)ルートを解明しています。

また、食中毒起因菌(サルモネラ、腸炎ビブリオ、病原大腸菌、O157、およびキャンピロバクター等)による食品や環境の汚染の実態を究明し、汚染源・汚染経路を解明しています。

食品等の規格基準検査に係る精度管理試験(GLP精度管理)

外部精度管理に参加し、併せて保健所、食肉衛生検査所の内部精度管理標準品の配布及び各種標準作業書の整備について技術指導を行っています。

健康被害の予防と衛生水準の確保向上に係る試験・検査

家庭用品の検査

乳幼児製品等に残留するホルムアルデヒド等の有害物質が基準に適合しているかどうかの検査を行っています。

医薬品の検査

県内製造医薬品の安全性を確保するため、医薬品の成分及び含有量が基準に適合しているかどうかの検査を行っています。また県民の健康被害を防止するため、健康食品や危険ドラッグについて違法成分の検査を行っています。

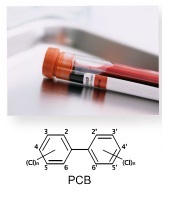

カネミ油症に係る検査

カネミ油による食中毒被害者の健康診断項目の一つとして血中PCB(ポリ塩化ビフェニル)の検査を行っています。

*カネミ油症事件

1968年にPCBなどが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した西日本一帯の健康被害事件

このページの掲載元

- 環境保健研究センター

- 郵便番号 856-0026

長崎県大村市池田2丁目1306番地11 - 電話番号 0957-48-7560

- ファックス番号 0957-48-7570